Lernen ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit – eine natürliche Gabe, die jeder Mensch von Geburt an mitbringt. Schon als Kinder lernen wir nicht durch trockene Theorie, sondern durch aktives Erleben, Ausprobieren, Scheitern und erneutes Versuchen. Dieses intuitive, erfahrungsbasierte Lernen ist der Kern des Lernzyklus nach David Kolb. Kolb beschreibt Lernen als einen dynamischen Prozess, der sich in vier Phasen vollzieht: konkrete Erfahrung, reflektierende Beobachtung, abstrakte Begriffsbildung und aktive Umsetzung. Lernen beginnt also mit einer realen, sinnlich erfahrbaren Situation, auf die wir mit Neugier und Forschergeist reagieren.

Im beruflichen Kontext – insbesondere in der Ausbildung – wurde diese natürliche Lernweise jedoch häufig unterbrochen. Die Trennung von Theorie (in der Schule) und Praxis (im Betrieb) führt dazu, dass Lernprozesse fragmentiert und künstlich werden. Inhalte werden in der Theorie gelehrt, ohne dass sie im Moment des Erlebens greifbar oder verstehbar sind. Umgekehrt erleben Auszubildende in der Praxis Situationen, für die ihnen das theoretische Fundament fehlt oder das Wissen nicht als hilfreich erlebt wird.

Das Lernmodell nach Kolb zeigt uns, dass nachhaltiges, kompetenzorientiertes Lernen nur dann möglich ist, wenn Theorie und Praxis miteinander verwoben sind. Die konkrete Erfahrung in der Praxis muss unmittelbar zur Reflexion führen – idealerweise gemeinsam mit einer erfahrenen Fachperson oder Praxisanleitung. In dieser Reflexion wird nicht nur über das Was nachgedacht, sondern vor allem über das Warum und Wie. Erst dadurch kann die abstrakte Begriffsbildung erfolgen – das Verknüpfen der Erfahrung mit theoretischem Wissen, mit Modellen, Prinzipien oder Leitlinien. Schließlich folgt die aktive Umsetzung, bei der das neu erworbene Wissen in weiteren Praxissituationen angewendet und erprobt wird – der Zyklus beginnt von vorn, erweitert und vertieft.

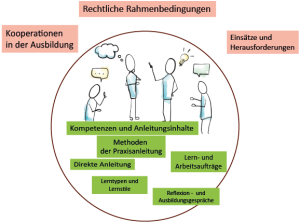

Um die natürliche Gabe des Lernens wieder zu entfalten, brauchen wir Lernumgebungen, in denen Erfahrungen, Reflexion, Wissen und Handeln zusammenwirken dürfen. Der Theorie-Praxis-Transfer ist kein Zusatz zum Lernprozess – er ist sein Zentrum. Praxisanleiter:innen spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie schaffen Erfahrungsräume, fördern Reflexion, geben Impulse zur Wissensvernetzung und ermutigen zur Umsetzung. So ermöglichen sie Auszubildenden, ihren eigenen Lernzyklus bewusst zu durchlaufen und ihre berufliche Handlungskompetenz Schritt für Schritt zu entwickeln.

Besonders wichtig ist dabei der erste Schritt im Lernzyklus: die konkrete Erfahrung. Sie kann nur dann stattfinden, wenn Auszubildende in eine reale Praxissituation eingebunden werden – und genau hier liegt eine zentrale Verantwortung der Praxisanleiter:innen. Nur sie haben die Möglichkeit, authentische berufliche Situationen bereitzustellen. Schulen können hier lediglich mit sogenannten „Krücken“ arbeiten – etwa mit Fallbeispielen, Rollenspielen oder Planspielen. Diese Methoden können zwar vorbereiten und nachbereiten, ersetzen aber nicht das tatsächliche Erleben von beruflicher Realität.

Dabei ist es keineswegs beliebig, welche Situationen den Auszubildenden in der Praxis angeboten werden. Da diese nach einem verbindlichen Ausbildungs- bzw. Lehrplan unterrichtet werden, müssen Praxisanleiter:innen ihre Anleitung gezielt darauf abstimmen. Es geht nicht darum, „irgendetwas“ anzuleiten, sondern sinnvolle, zielgerichtete Lernsituationen zu schaffen. In vielen Fällen geben die Schulen hierzu konkrete Hinweise oder Lernaufträge. In der generalistischen Pflegeausbildung jedoch liegt die besondere Chance und Verantwortung darin, einen eigenen innerbetrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen, der sich am Rahmenausbildungsplan orientiert und diesen auf die Gegebenheiten der Einrichtung überträgt. So wird aus einem abstrakten Plan eine lebendige, praxisnahe Ausbildungsstruktur – mit geplanten Lernsituationen, die sowohl den schulischen Vorgaben als auch den praktischen Möglichkeiten entsprechen.

Auf diese Weise gelingt es, die natürliche Gabe des Lernens wieder zu aktivieren und nachhaltig zu fördern – durch echten Theorie-Praxis-Transfer im Sinne von Kolb.

Tätigkeitsorientiertes versus kompetenzorientiertes Lernen: Warum es mehr braucht als nur „machen lassen“

In der Praxis erleben Auszubildende täglich viele berufliche Handlungen. Sie sind eingebunden in den Stationsalltag, übernehmen Aufgaben, helfen mit – kurz: sie sind aktiv. Auf den ersten Blick scheint das ideal zu sein, denn Lernen findet dort statt, wo Praxis gelebt wird. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass das Lernen in der Praxis häufig tätigkeitsbezogen bleibt – nicht kompetenzorientiert.

Tätigkeitsbezogenes Lernen bedeutet, dass Auszubildende Handlungen übernehmen, ohne immer genau zu verstehen, warum sie diese tun, was dabei zu beachten ist und wie sich die Handlung in den größeren Zusammenhang professionellen Handelns einfügt. Sie lernen das „Wie“, aber nicht das „Wozu“. Ein Beispiel dafür ist das Messen von Vitalwerten: Viele Auszubildende werden relativ früh beauftragt, bei einer großen Zahl von Klient:innen Blutdruck und Puls zu messen. Das vermittelt Sicherheit in der Durchführung und ermöglicht das Sammeln praktischer Routine. Doch was dabei oft verloren geht, ist die Reflexion über den Sinn und die Bedeutung dieser Maßnahme.

Denn das Ziel ist nicht, dass Auszubildende einfach nur messen können. Ziel ist es, dass sie verstehen, in welchen Situationen Vitalwerte relevant sind, wie sie die Ergebnisse einordnen, welche Rückschlüsse daraus gezogen werden können – und auch, wann man bewusst nicht misst oder weitere Schritte einleitet. Das ist der Unterschied zwischen einem praktizierten Ablauf und einer entwickelten Handlungskompetenz.

Kompetenzorientiertes Lernen beginnt daher mit einer gezielten Anleitungsplanung: Praxisanleiter:innen überlegen sich im Vorfeld, welche Kompetenzen bei einer Tätigkeit im Fokus stehen sollen – etwa Beobachtungsgabe, klinisches Denken oder Kommunikation mit verwirrten Personen. Die Handlung wird dann nicht isoliert vermittelt, sondern eingebettet in eine konkrete Situation, idealerweise mit Reflexion vor und nach der Durchführung. So wird aus einer rein technischen Tätigkeit ein berufliches Lernfeld.

Praxis ist also nicht per se kompetenzfördernd – sie wird es erst durch die bewusste didaktische Begleitung. Auszubildende brauchen nicht nur Aufgaben, sondern Lernsituationen, in denen sie mitdenken, mitentscheiden und die berufliche Bedeutung ihres Tuns begreifen können. Erst dann entfaltet Praxis ihr volles Lernpotenzial.

Theorie verfügbar machen: Zwischen schulischem Wissen und praktischer Anwendung

In der Anleitungspraxis kommt es immer wieder zu Situationen, in denen auf schulisch vermitteltes Wissen zurückgegriffen werden soll – sei es zur Vitalzeichenkontrolle, zur Wundversorgung oder im Umgang mit bestimmten Krankheitsbildern. Doch obwohl dieses Wissen im Unterricht bereits behandelt wurde, zeigt sich in der Praxis oft: Es steht den Auszubildenden nicht wirklich zur Verfügung.

Ein zentrales Problem ist der zeitliche Abstand zwischen Theorie und Anwendung. In der Schule wird ein Thema häufig zu einem bestimmten Zeitpunkt behandelt – die Umsetzung in der Praxis erfolgt jedoch mitunter Wochen oder sogar Monate später. In dieser Zeit greift die sogenannte Vergessenskurve: Ohne Wiederholung oder Anwendung wird neu gelerntes Wissen schnell wieder abgebaut. Was im Unterricht noch präsent war, ist im praktischen Moment oft nicht mehr abrufbar.

Hinzu kommt ein zweites Problem: Die inhaltliche Breite der schulischen Ausbildung. Auszubildende durchlaufen innerhalb kurzer Zeit viele Themen, oftmals in hoher Dichte. Es fehlt die Gelegenheit zur Vertiefung oder Wiederholung – insbesondere dann, wenn die Themen in der Praxis (noch) nicht relevant erscheinen oder nicht bewusst aufgegriffen werden.

Das führt dazu, dass Praxisanleiter:innen nicht einfach erwarten können, dass theoretisches Wissen „parat“ ist. Vielmehr müssen sie Brücken bauen: Sie helfen den Auszubildenden, das Gelernte wieder hervorzuholen, es in die Situation zu übersetzen und so anwendbar zu machen. Lernen in der Praxis beginnt daher oft mit einem kurzen theoretischen Rückblick, mit dem gemeinsamen Wiederentdecken eines Themas – und mit dem gezielten Bezug zur aktuellen Praxissituation.

Idealerweise entsteht dieser Bezug dadurch, dass die Auszubildenden zuerst in eine konkrete, reale Situation mitgenommen werden. Dieser erste Schritt – die konkrete Erfahrung – ist nach dem Lernmodell von Kolb der Beginn jedes nachhaltigen Lernprozesses. Erst wenn Auszubildende eine berufliche Herausforderung selbst erleben, entsteht ein echtes Interesse am Thema, verbunden mit Fragen und einem spürbaren Bedarf an theoretischem Wissen. So wird schulisches Wissen nicht einfach „wiederholt“, sondern reaktiviert – eingebettet in eine reale Handlung, mit Relevanz und Sinn.

Nur wenn schulisches Wissen im praktischen Handeln verortet wird, kann daraus berufliche Handlungskompetenz entstehen.

Komplexität begreifbar machen: Didaktische Reduktion in der Anleitungspraxis

Der erste Schritt in der Begleitung von Lernprozessen besteht darin, Auszubildende in eine konkrete berufliche Situation mitzunehmen. Wie bereits beschrieben, ist diese reale Erfahrung der Ausgangspunkt für nachhaltiges Lernen – sie weckt Interesse, erzeugt Fragen und schafft den emotionalen Bezug zur Handlung. Doch diese Situationen, so wertvoll sie auch sind, sind aus Sicht der Auszubildenden oft hochkomplex und schwer durchschaubar.

Berufliche Handlungen – wie etwa eine Blutdruckmessung – sind nie bloß technisch. Als Fachkraft messe ich nicht einfach nur den Blutdruck eines Klienten. Ich kommuniziere mit ihm, schätze seinen Allgemeinzustand ein, beobachte Reaktionen, interpretiere Werte, treffe ggf. Maßnahmenentscheidungen und dokumentiere die Ergebnisse. All das geschieht gleichzeitig, oft unter Zeitdruck, im Kontakt mit weiteren Beteiligten – und oft, ohne dass mir bewusst ist, wie viele unterschiedliche Kompetenzen ich dabei aktiviere.

Für Auszubildende ist eine solche Situation zunächst undurchsichtig. Sie sehen vielleicht die Handlung – das Messen – aber nicht den gesamten Entscheidungsprozess dahinter. Um das Lernen zu ermöglichen, braucht es deshalb didaktische Reduktion: Ich als Praxisanleiter:in entflechte die komplexe Situation und mache die verschiedenen Handlungselemente sichtbar. Dies geschieht idealerweise nach der erlebten Situation, in einer gezielten Reflexionsphase. Gemeinsam wird betrachtet:

– Was genau ist passiert?

– Was habe ich als Fachkraft getan – und warum?

– Welche Kompetenzen waren dabei gefragt?

Diese gemeinsame Analyse ist entscheidend. Denn erst dadurch kann der Auszubildende die Situation nicht nur nachvollziehen, sondern auch verstehen, was von ihm verlangt wird – und was er üben soll. Die Aufgabe besteht nun darin, aus der Gesamtsituation einen klaren Lernauftrag abzuleiten, der auf das aktuelle Kompetenzniveau des Auszubildenden abgestimmt ist.

Hierfür eignet sich besonders gut ein Kompetenznetz, das sichtbar macht, welche Kompetenzen in einer Situation eine Rolle spielen (z. B. Fachkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Beobachtungsgabe, Entscheidungsfähigkeit). Es hilft dabei, die Handlung in Teilaspekte zu gliedern und die Erwartung an den Auszubildenden klar zu formulieren: Heute liegt der Fokus auf der korrekten Durchführung der Blutdruckmessung und der Beobachtung des Allgemeinzustands – die Interpretation der Werte und Maßnahmenplanung übernehmen wir gemeinsam.

So wird aus einer komplexen Alltagssituation ein geplanter Lernschritt, der fordernd, aber nicht überfordernd ist – und den Lernprozess strukturiert begleitet.