Geplante Anleitungssituationen – Wie Praxisanleitung zum Kern der Ausbildung wird

Einleitung

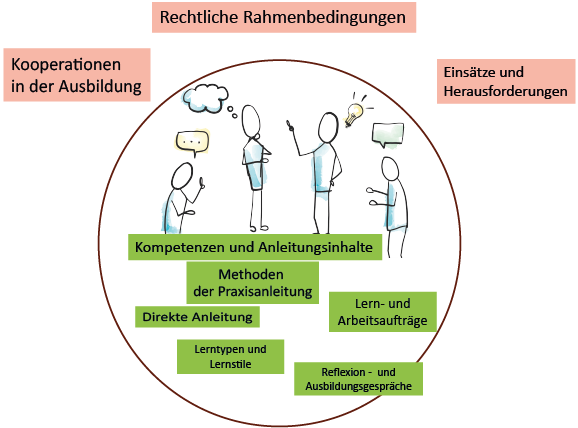

Seit der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung sind Praxiseinrichtungen dazu verpflichtet, Praxisanleitung gezielt zu planen. Im Zentrum steht dabei nicht mehr die spontane Unterstützung im Alltag, sondern die systematische Gestaltung von Anleitungssituationen. Diese orientieren sich an den Kompetenzen des Rahmenausbildungsplans und bilden die Grundlage für den Ausbildungsplan im jeweiligen Einsatz.

Doch was bedeutet das in der Praxis? Wie wird aus abstrakten Kompetenzformulierungen eine konkrete Anleitungssituation vor Ort? Und worauf kommt es bei der Planung an?

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Praxisanleiter:innen Schritt für Schritt lernwirksame Situationen gestalten, individuelle Lernprozesse unterstützen und den Ausbildungsplan als lebendiges Instrument entwickeln.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Verpflichtung zur Anleitungsplanung für die Praxis ergeben sich aus folgenden Abschnitten:

Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung

§ 4 Praxisanleitung Absatz 1 (S.10)

Die Praxisanleitung erfolgt im Umfang von mindestens zehn Prozent der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit, geplant und strukturiert auf der Grundlage des vereinbarten Ausbildungsplanes

Pflegeberufegesetz – PflBG

§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung

Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen nach § 7auf der Grundlage eines vom Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchgeführt.

§ 8 Träger der praktischen Ausbildung

(3) Der Träger der praktischen Ausbildung hat über Vereinbarungen mit den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu gewährleisten, dass die vorgeschriebenen Einsätze der praktischen Ausbildung in den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen durchgeführt werden können und die Ausbildung auf der

Grundlage eines Ausbildungsplans zeitlich und sachlich gegliedert so durchgeführt werden kann, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.

(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung nach Absatz 3 können von einer Pflegeschule wahrgenommen werden…..

§ 10 Dauer und Struktur der Ausbildung

Die Pflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung. Sie prüft, ob der Ausbildungsplan für die praktische Ausbildung den Anforderungen des schulinternen Curriculums entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist der Träger der praktischen Ausbildung zur Anpassung des Ausbildungsplans verpflichtet.

Die Pflegeschule überprüft anhand des von den Auszubildenden zu führenden Ausbildungsnachweises, ob die praktische Ausbildung gemäß dem Ausbildungsplan durchgeführt wird.

Handreichung für die Pflegeausbildung am Lernort Praxis – bibb – Bundesinstitut für Bildung S.43 -44

Der Rahmenausbildungsplan enthält exemplarische Arbeits- und Lernaufgaben in verschiedenen Settings der Pflegeausbildung, die als Empfehlung zu verstehen sind. Da die Rahmenpläne bundesweit als Grundlage für die Entwicklung von Curricula und Ausbildungsplänen dienen, sind die darin enthaltenen Aufgaben so formuliert, dass sie unabhängig von den an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen gelten (vgl. Fachkommission 2020a S. 27). Selbstverständlich müssen sie daher für die inhaltliche Gestaltung und Umsetzung der praktischen Ausbildung gemäß den spezifischen Angeboten des Einsatzortes konkretisiert werden.

Der Ausbildungsplan stellt gemäß PflBG die zeitliche und inhaltliche Gliederung der praktischen Ausbildung dar, konkretisiert die Inhalte und Ziele der Ausbildung auf der Grundlage des Lernangebotes der Einsatzorte

Pflegeberufegesetzt - PflBG- Pflegeberufegesetzt - PflBG- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe Handreichung_für_die_Pflegeausbildung am Lernort PraxisWarum Anleitungssituationen planen?

Für jeden Pflichteinsatz sind rund 40 Stunden Praxisanleitung vorgesehen – das entspricht etwa 10 % der praktischen Einsatzzeit. Diese Stunden sind nicht frei gestaltbar, sondern müssen an die im Rahmenausbildungsplan beschriebenen beruflichen Handlungssituationen gekoppelt sein. Diese beschreiben keine festen Themen, sondern sollen die Entwicklung von Fähigkeiten, Haltungen und beruflicher Handlungskompetenz ermöglichen.

Die Aufgabe der Praxisanleitung ist es, daraus konkrete Lernsituationen im jeweiligen Arbeitsfeld abzuleiten. Diese geplanten und dokumentierten Anleitungssituationen bilden den Ausbildungsplan für den Einsatz. Sie schaffen Vergleichbarkeit, Qualität und Verbindlichkeit.

Ziel ist es, Auszubildende nicht nur anzuleiten, sondern gezielt zur Entwicklung ihrer beruflichen Handlungskompetenz zu befähigen. Dabei stehen geeignete Methoden und individuelle Begleitung im Mittelpunkt.

Vier Schritte zur Planung einer Anleitungssituation

Die Planung einer Anleitungssituation folgt vier didaktisch bewährten Schritten – analog zur klassischen Unterrichtsplanung:

1. Bedingungsanalyse

- Welche Kompetenz aus dem Rahmenausbildungsplan soll entwickelt werden?

Die zentrale Frage lautet: In welchen realen Situationen kann die geforderte Kompetenz im konkreten Einsatzbereich beobachtet und aufgebaut werden? -

Welche realen Pflegesituationen gibt es in der Einrichtung?

Welche Aufgaben treten regelmäßig auf? Welche Situationen eignen sich, um Kompetenzen zu entwickeln? -

Was bringt der Auszubildende an Vorwissen und Erfahrungen mit?

Um eine Anleitungssituation individuell und zielführend zu gestalten, ist es wichtig, die bisherigen Erfahrungen, das schulisch vermittelte Wissen und den aktuellen Kompetenzstand des Auszubildenden zu erfassen. Dabei hilft es, eine strukturierte Einschätzung vorzunehmen – z. B. mithilfe eines sogenannten Kompetenznetzes, das die vorhandenen Stärken, Unsicherheiten und Lernfelder sichtbar macht.

Hinweise:

Hier können Sie die Rahmenpläne herunterladen. Es handelt sich um:

Ein Dokument, das die Rahmenpläne enthält für:

– die schulische Ausbildung ab S. 29

– die praktische Ausbildung ab S. 199

Download: Rahmenplaene-der-Fachkommission-nach-§-53-PflBG.pdf

Ein weiteres Dokument, das einen aktualisierten Rahmenplan für die Praxis enthält. Die Kompetenzen wurden nicht verändert, jedoch mit Beispielen ergänzt, um sie in der praktischen Umsetzung greifbarer zu machen.

Download: Rahmenausbildungspläne aktualisiert 11-23

2. Sachanalyse

-

Welche fachlichen Inhalte (Wissen, Fertigkeiten, Haltungen) sind erforderlich, um die geplante Situation zu bewältigen?

-

Wie stellt sich der derzeitige fachliche Stand zu diesem Thema dar? Ist es erforderlich, dass Praxisanleitende ihr Wissen unter Umständen auffrischen oder sich neu aneignen?

-

Welche typischen Fehlerquellen oder Herausforderungen können auftreten?

🎓 Fortbildungen:

Anleitungsthemen finden – aus Kompetenzen passende Inhalte ableiten (8 UE)

Die eigene Anleitung im Blick – Klarheit für die Praxis gewinnen (24 UE)

3. Didaktische Analyse

Die didaktische Analyse muss zuallererst die Frage beantworten

- Warum ist die gewählte Situation für den Auszubildenden bedeutsam?

- Wie wird die Relevanz der Handlung für den Beruf erfahrbar gemacht?

In der Praxis ergibt sich die Relevanz meist unmittelbar durch den Alltagsbezug. Reflexionsgespräche helfen, das Erlebte zu verankern.

Im nächsten Schritt wird geklärt:

- Welche Handlungsschritte sind vorgesehen?

- Welche Methode ist geeignet (z. B. Vier-Stufen-Methode, Arbeitsaufträge, Refelxionsgespräch etc)?

- Welche Materialien werden benötigt?

- Wie können die Auszubildenden individuell nach Lerntyp und Lernstil gefördert werden

Ein entscheidender Schritt in diese Phase ist die Didaktische Reduktion

Damit eine Anleitungssituation nicht überfordert, muss die Auswahl didaktisch reduziert erfolgen: Die Situation muss fachlich passend und für den aktuellen Kompetenzstand bewältigbar sein. Der Rahmenausbildungsplan sieht für den Orientierungseinsatz z. B. vor, Bewohner:innen mit geringem Unterstützungsbedarf zu betreuen.

Doch auch bei niedrigen Pflegegraden treten oft mehrere Anforderungen gleichzeitig auf (z. B. Mobilisation, Kommunikation, Dokumentation, Medikamentengabe). Anders als in schulischen Fallbeispielen kann diese Komplexität nicht reduziert werden – in der Praxis muss selektiv begleitet werden.

Hier hilft die Unterscheidung zwischen:

- Fokussierten Anleitungsthemen: geplant, kompetenzbezogen, verbindlich, bewertungsrelevant

- Nicht-fokussierten Inhalten: spontan, aus Interesse entstanden, ohne Bewertungsdruck

Beispiel (Orientierungseinsatz):

- Fokussiert: Transfer in den Speisesaal

- Nicht-fokussiert: Medikamentengabe wird auf Nachfrage erklärt, aber nicht bewertet

| Merkmale | fokussierter Inhalt | Nicht fokussierter Inhalt |

| Ziel | Gezielte Kompetenzförderung | Nutzung spontaner Lerngelegenheiten |

| Auswahl | Geplant, auf Rahmenausbildungsplan bezogen | Situativ oder vom Auszubildenden initiiert |

| Anleitung | Strukturiert im Rahmen der 40 Stunden Anleitung | Spontan im Pflegealltag |

| Bewertung | Verbindlich zu bewerten | Keine formale Bewertung erforderlich |

🎓 Fortbildung:

Methoden gezielt einsetzen – Inhalte vermitteln und Kompetenzen fördern ( 8 UE )

Auszubildende individuell begleiten – Lern- und Reflexionsstile nutzen (8 UE)

4. Anleitungsplan

Wichtig ist dabei die schriftliche Fixierung der geplanten Anleitungssituation. Diese Dokumentation dient nicht nur der strukturierten Vorbereitung, sondern ist auch ein Nachweis für die Umsetzung geplanter Anleitung gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§ 4 PflAPrV). Sie ermöglicht Transparenz für alle Beteiligten – Auszubildende, Anleiter:innen und gegebenenfalls Prüfende – und unterstützt eine zielgerichtete Reflexion im Anschluss an die Anleitung. Zudem kann sie als Grundlage für Feedback und Bewertung herangezogen werden.