Hier erfährst Du mehr über….

Einleitung – Wie entsteht ein innerbetrieblicher Ausbildungsplan?

Die generalistische Pflegeausbildung stellt Einrichtungen vor die neue Aufgabe, die Praxisanleitung systematisch und kompetenzorientiert zu planen. Doch wie gelingt es, aus den abstrakten Formulierungen des Rahmenausbildungsplans konkrete, bewältigbare Anleitungssituationen zu entwickeln – angepasst an die Gegebenheiten der eigenen Einrichtung?

Dieser Text verfolgt das Ziel, diesen Prozess Schritt für Schritt verständlich zu machen:

-

Warum ein Umdenken im Theorie-Praxis-Transfer notwendig wurde,

-

welche Rolle der Rahmenausbildungsplan dabei spielt,

-

wie sich daraus realistische Lernsituationen ableiten lassen,

-

und wie aus diesen Situationen ein tragfähiger innerbetrieblicher Ausbildungsplan entsteht.

Dieser Beitrag richtet sich an Praxisanleitende, Einrichtungsleitungen und pädagogisch Verantwortliche, die ihren Ausbildungsplan überarbeiten, neu strukturieren oder von Grund auf konzipieren möchten – fundiert, praxisnah und abgestimmt auf die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten im Berufsalltag.

Strukturiert zum Ausbildungsziel

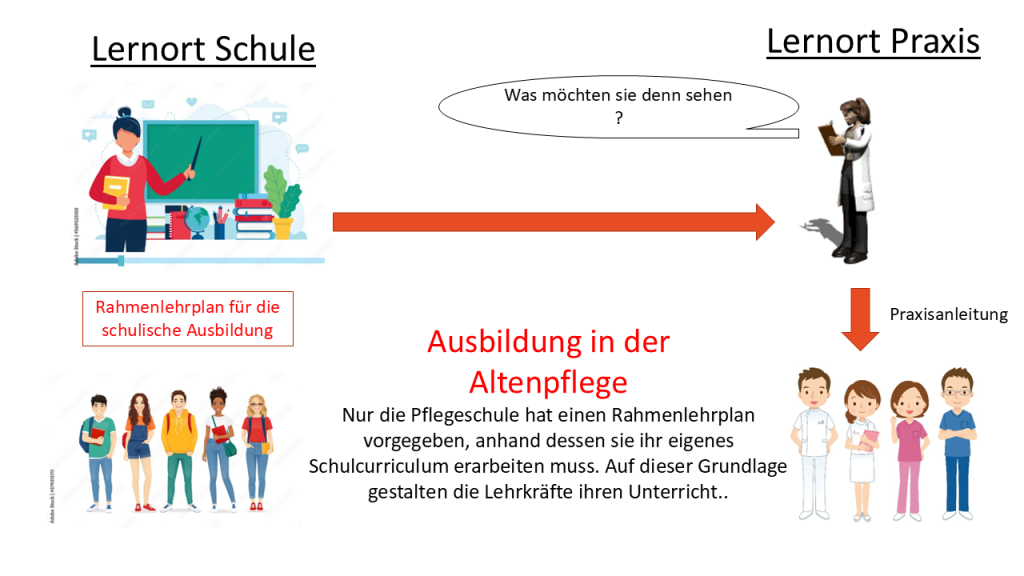

Was hat sich verändert – ein Perspektivwechsel im Theorie-Praxis-Transfer

In der Praxis wurde natürlich auch früher strukturiert angeleitet – allerdings kamen die inhaltlichen Vorgaben meist aus der Schule. Dort wurde theoretisches Wissen vermittelt, das anschließend in der Einrichtung geübt und umgesetzt werden sollte. Für diesen Transfer wurden oft strukturierte Übersichten verwendet, etwa in folgender Form: Thema / in der Schule vermittelt / in der Praxis gezeigt und geübt

Auch die Inhalte von Sichtstunden und Prüfungen wurden in der Regel von den Schulen vorgegeben. Meine Aufgabe als Praxislehrer und später als Praxiskoordinator bestand vor allem darin, diese schulischen Anforderungen in die Einrichtungen zu tragen. Doch genau an diesem Punkt traten immer wieder Schwierigkeiten auf.

Einrichtungen unterscheiden sich in ihren Strukturen, Abläufen und Möglichkeiten teils erheblich. Während meiner Tätigkeit in der Altenpflegeausbildung habe ich Auszubildende in sehr unterschiedlichen Settings begleitet und Prüfungen abgenommen – etwa in Pflegeheimen, ambulanten Diensten, Intensivpflege-WGs, Rehakliniken oder Einrichtungen der Behindertenhilfe. Immer wieder kamen ähnliche Rückfragen aus der Praxis: Was genau möchten Sie sehen? Was genau muss gezeigt werden?

Grundpflege war das Thema im ersten Ausbildungsjahr – soweit klar. Doch die Fragen gingen viel weiter: Welche Prophylaxen sollen demonstriert werden? Wie lange soll die Pflege dauern? Welcher Pflegegrad ist geeignet? Müssen auch Vitalzeichen ermittelt werden? Je detaillierter die Anforderungen formuliert wurden, desto höher war das Risiko, dass diese in bestimmten Einrichtungen gar nicht umsetzbar waren.

Und genau hier entstand das, was sowohl die Praxis als auch ich als Praxislehrer oft kritisch gesehen haben: Sichtstunden und Prüfungen wurden zu einem inszenierten Schauspiel. Vorgegebene Punkte wurden abgearbeitet – nicht, weil sie fachlich sinnvoll oder notwendig waren, sondern weil sie auf der „Liste“ standen. Die Realität der Einrichtung rückte dabei in den Hintergrund. Die Praxis passte sich den Anforderungen an, nicht umgekehrt.

Anleitungsinhalte festlegen – früher

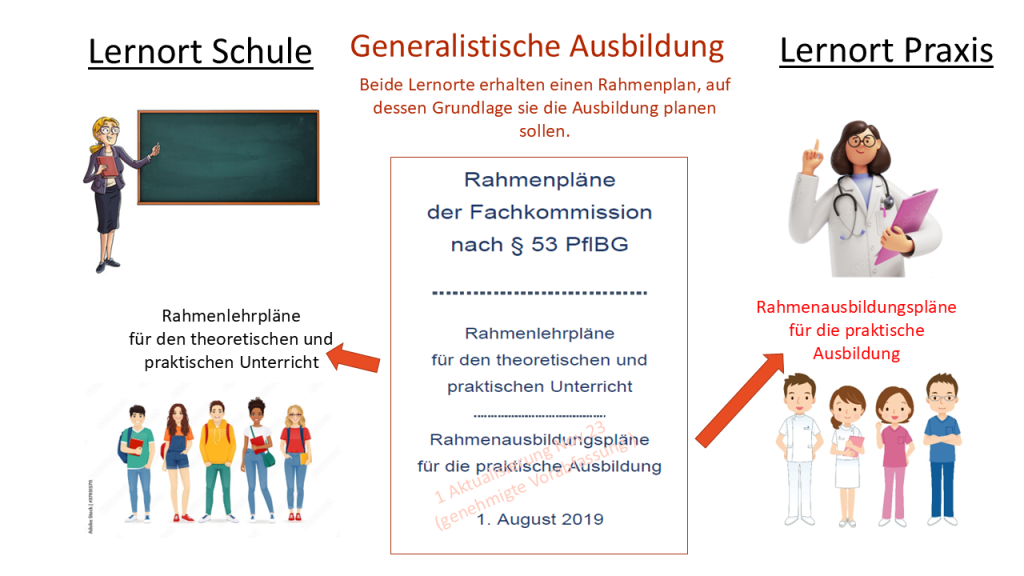

Anleitungsinhalte selbst festlegen – eine neue Verantwortung

Die zentrale Neuerung der generalistischen Ausbildung liegt darin, dass Einrichtungen die praktische Ausbildung jetzt eigenverantwortlich und praxisnah gestalten dürfen – und sollen. Dazu haben sie, genau wie die Schulen, einen eigenen Rahmenplan erhalten: den Rahmenausbildungsplan. Dieser bildet die Grundlage, aus der Praxisanleitende konkrete Anleitungssituationen und passende Lerninhalte ableiten sollen.

Wie oben beschrieben,je genauer Themen und Inhalte zentral festgelegt würden, desto größer wäre die Gefahr, dass sie in vielen Einrichtungen nicht umsetzbar sind. Unterschiedliche Versorgungssettings bringen unterschiedliche Möglichkeiten mit sich. Deshalb beschreibt der Rahmenausbildungsplan bewusst keine Einzeltätigkeiten, sondern übergeordnete Situationen, in denen bestimmte Kompetenzen erworben werden sollen.

Die Aufgabe der Einrichtung besteht nun darin, diese allgemein formulierten Situationen auf ihre eigene Praxis zu übertragen: Sie müssen für sich die Frage beantworten:

- Welche konkreten Situationen entsprechen in unserem Haus der beschriebenen Kompetenz?

- Welche Tätigkeiten, Beobachtungsaufgaben oder Interaktionen eignen sich, um diese Kompetenz aufzubauen?

Daraus ergibt sich ein orts- und einsatzbezogener Ausbildungsplan, der nicht nur formal korrekt, sondern auch wirklich durchführbar ist – angepasst an die Realität der Einrichtung und die Entwicklungsmöglichkeiten der Auszubildenden.

Anleitungsinhalte festlegen – heute

Download:

Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG

Rahmenausbildungspläne aktualisiert (Vorabgenehmigung Nov 2023)

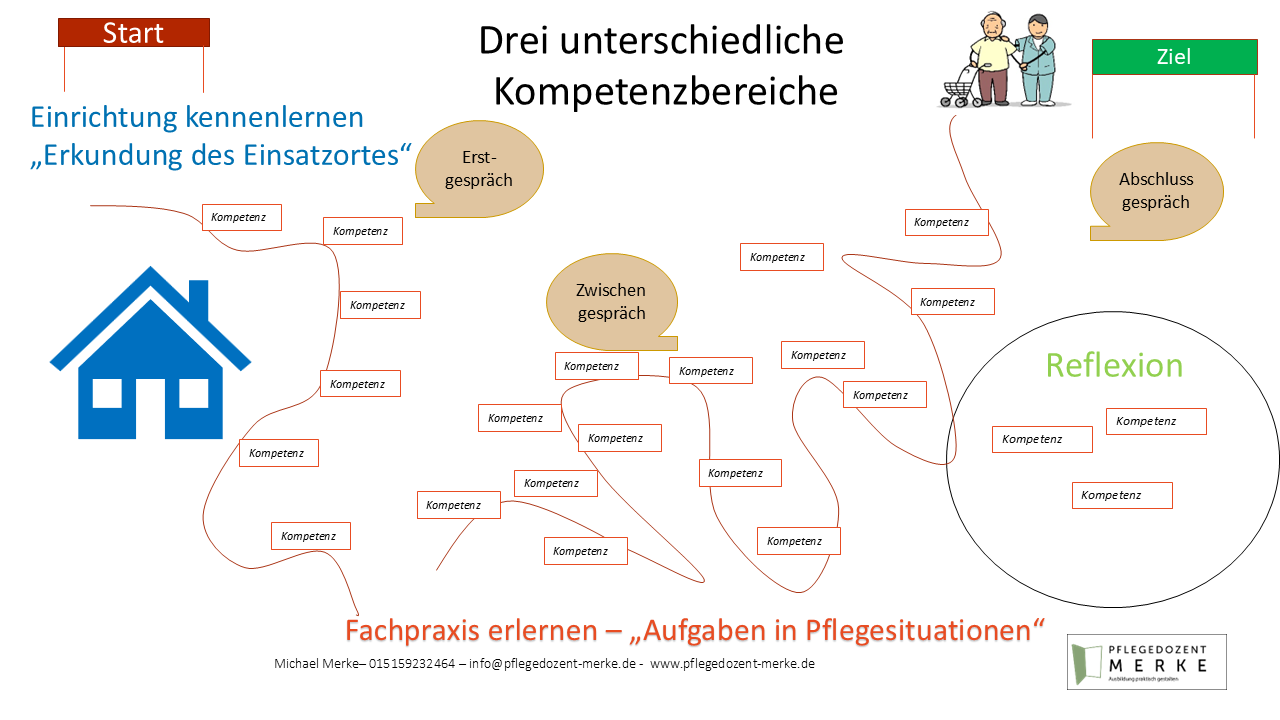

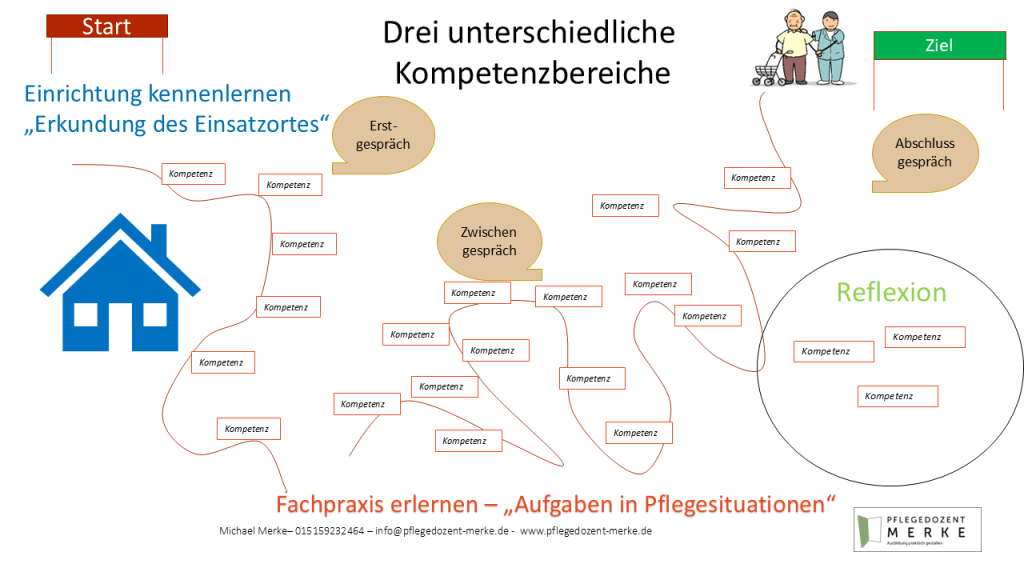

Beispiel aus dem Orientierungseinsatz

Folgende Kompetenz ist im Rahmenausbildungsplan für den Orientierungseinsatz enthalten:

(O)I.4.c) An der Begleitung von zu pflegenden Menschen bei Ortswechseln innerhalb der Einrichtung und außer Haus mitwirken, Sicherheitsrisiken erkennen und mit den zuständigen Pflegefachpersonen hinsichtlich der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen reflektieren, dabei zunehmend Selbstständigkeit für Standardsituationen aufbauen (z. B. beim Transport zu Funktionsabteilungen in einer Klinik).

Herauszulesen ist, dass Auszubildende zu pflegende Menschen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Einrichtung begleiten sollen und dabei auf geeignete Sicherheitsvorkehrungen achten müssen. Innerhalb einer Einrichtung kann das beispielsweise bedeuten, dass Auszubildende im Krankenhaus Patient:innen zu diagnostischen Untersuchungen begleiten. In Pflegeheimen kommen andere Situationen infrage – etwa die Begleitung zum Speisesaal oder zum hauseigenen Friseursalon. Im ambulanten Dienst hingegen sind solche Begleitungen in der Regel nicht vorgesehen oder strukturell kaum möglich. Dies zeigt, wie unterschiedlich die praktische Umsetzung derselben Kompetenz je nach Versorgungsform ausfallen kann und soll.

Auch die inhaltliche Ausgestaltung wird sich dabei von Einrichtung zu Einrichtung unterscheiden. Als übergeordneter fachlicher Bezug lässt sich in diesem Fall die Sturzprophylaxe benennen – also das Sicherstellen eines sicheren Transfers. Wie genau Sicherheit gewährleistet wird, unterscheidet sich jedoch je nach Setting: Im Krankenhaus spielen etwa Transportwege und medizinische Geräte eine Rolle, im Pflegeheim liegt der Fokus vielleicht auf Barrierefreiheit und rutschfestem Schuhwerk. Im ambulanten Bereich entfällt die Situation möglicherweise ganz.

Ausbildungsplanung, die sich an Kompetenzen orientiert, bedeutet daher:

Jede Einrichtung definiert konkrete Situationen, die für sie typisch und umsetzbar sind – und die von allen Auszubildenden durchlaufen und bewältigt werden sollen. Das notwendige Wissen und Können erwerben die Auszubildenden in diesen Situationen über gezielte Praxisanleitung.

Beispiel Pflegeheim /Krankenhaus

Welche Einsätze werden geplant ?

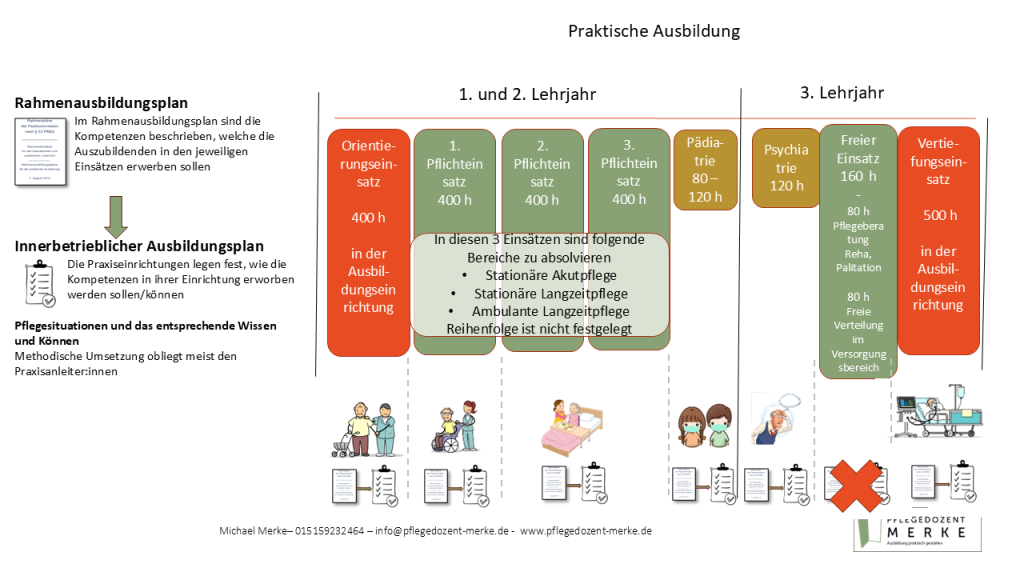

Geplant werden selbstverständlich nur die Einsätze, die auch in der eigenen Einrichtung tatsächlich stattfinden und angeleitet werden können. Denn im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung durchlaufen die Auszubildenden verschiedene Versorgungsbereiche – etwa ambulante Pflege, stationäre Langzeitpflege oder den Klinikbereich.

Das bedeutet: Auszubildende sind nicht während der gesamten Ausbildungszeit in einer Einrichtung, und auch als Praxisanleiter:in begleite ich „meine“ Auszubildenden nicht durchgängig selbst. Stattdessen fokussiert sich die Planung auf die Einsätze, die in der eigenen Einrichtung stattfinden.

Mit dem innerbetrieblichen Ausbildungsplan lege ich für diese Einsätze verbindlich fest, auf welchem Kompetenzniveau sich die Auszubildenden in dieser Zeit bewegen sollen. Es geht also um die Frage: Welche beruflichen Handlungssituationen können in der Einrichtung angeboten werden? Und mit welchem Wissen und Können sollen die Auszubildenden diese bewältigen?

Einsätze in der generalistischen Pflegeausbildung

In welchem Umfang soll angeleitet werden?

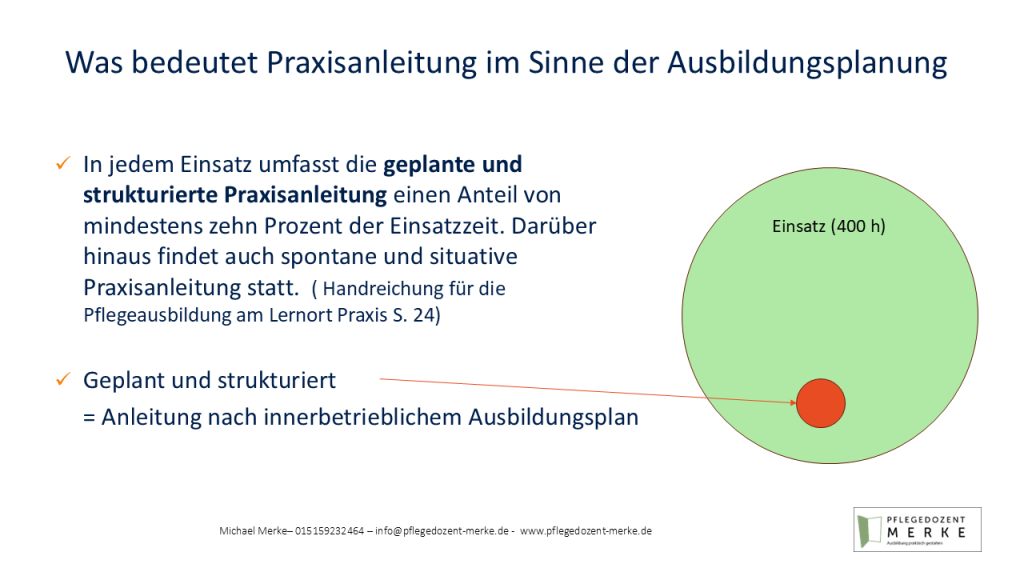

Für jeden Pflichteinsatz in der generalistischen Ausbildung ist eine Mindeststundenzahl vorgesehen. Die großen Einsätze – in der Regel handelt es sich dabei um die Einsätze im eigenen Versorgungsbereich – umfassen jeweils 400 Stunden. Innerhalb dieses Zeitraums sollen mindestens 10 % der Zeit für geplante, strukturierte Praxisanleitung genutzt werden. Das entspricht rund 40 Stunden.

Der innerbetriebliche Ausbildungsplan umfasst daher ausgewählte Lernsituationen und Themen für diesen Umfang von etwa 40 Stunden – also gezielte Anleitungseinheiten mit klaren Kompetenzzielen.

Wichtig ist dabei: Lernen findet nicht nur in diesen 40 Stunden statt. Die restlichen rund 360 Stunden im Einsatz sind ebenfalls Lernzeit. Die Auszubildenden sammeln dort Erfahrungen, üben Tätigkeiten, beobachten Abläufe und entwickeln schrittweise berufliche Sicherheit.

Was aber unterscheidet die geplante Anleitung von alltäglicher Mit-Arbeit?

Hier liegt der entscheidende Unterschied: In der geplanten Anleitung wird nicht nur „mitgemacht“, sondern gezielt beobachtet, erklärt, reflektiert, wiederholt und vertieft. Es geht nicht nur darum, etwas einmal gesehen zu haben – sondern es zu verstehen, anwenden zu können und schließlich sicher zu beherrschen.

Die geplanten Anleitungseinheiten zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass sie abprüfbar und bewertbar sind. Während die Auszubildenden in den übrigen Einsatzstunden viele zusätzliche Inhalte und Erfahrungen sammeln können, wird von diesen nicht erwartet, dass sie sie am Ende des Einsatzes verbindlich beherrschen müssen. Bewertungsrelevant sind ausschließlich die im Ausbildungsplan festgelegten Lernsituationen.

Wechselnde Einsätze, kontinuierlicher Kompetenzaufbau – wie geht das?

geplante, strukturierte Anleitung – spontaner , situativer Anleitung

Anders als in den früheren Ausbildungen verbringen Auszubildende heute ihre Praxiseinsätze nicht mehr ausschließlich oder überwiegend in einer einzigen Einrichtung. Die generalistische Ausbildung ist so aufgebaut, dass sie verschiedene Versorgungsbereiche umfasst: ambulant, stationär, klinisch.

Das bedeutet, dass wir als Praxisanleitende unsere Anleitungssituationen für die jeweiligen Einsätze planen, ohne immer genau zu wissen, welchen schulischen Hintergrund oder vorherigen Einsatzbereich der oder die Auszubildende gerade mitbringt. Damit stellt sich die Frage: Wie kann dennoch ein kontinuierlicher Aufbau von Wissen und Können gewährleistet werden?

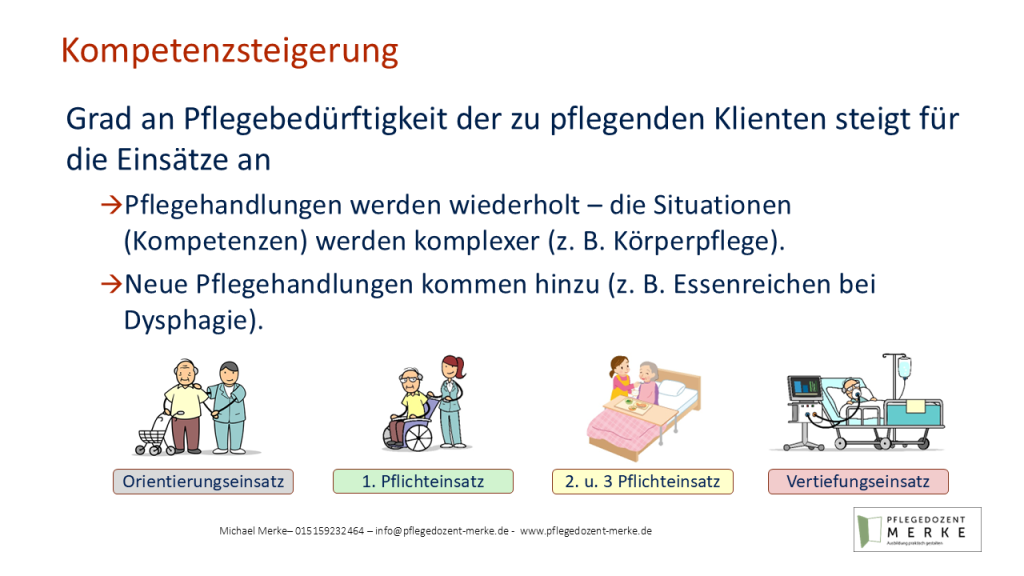

Hier setzt das Kompetenzmodell an. Der Rahmenausbildungsplan gibt als wichtigen roten Faden vor, dass die Auszubildenden mit jedem Einsatz Pflege auf einem höheren Grad an Pflegebedürftigkeit leisten sollen. Bestimmte Kompetenzbereiche bleiben dabei über die gesamte Ausbildung hinweg gleich: Die Unterstützung bei der Bewegung, die Durchführung körperpflegerischer Maßnahmen oder die Ermittlung von Vitalzeichen sind grundlegende Aufgaben, die in allen Einsätzen eine Rolle spielen. Doch mit zunehmendem Pflegegrad steigen die Anforderungen:

Einen Klienten mit einem niedrigen Pflegegrad zu unterstützen bedeutet vielleicht, beim Gehen, Aufstehen oder Hinsetzen zu helfen und dabei auf Sturzprophylaxe zu achten.

Einen Klienten mit Pflegegrad 5 zu unterstützen, erfordert dagegen deutlich mehr Wissen und Können: einen sicheren Transfer, den Umgang mit Hilfsmitteln wie Lifter und Aufstehhilfen, fundierte Kenntnisse der Kinästhetik, die Unterstützung bei komplexen Positionswechseln und vieles mehr.

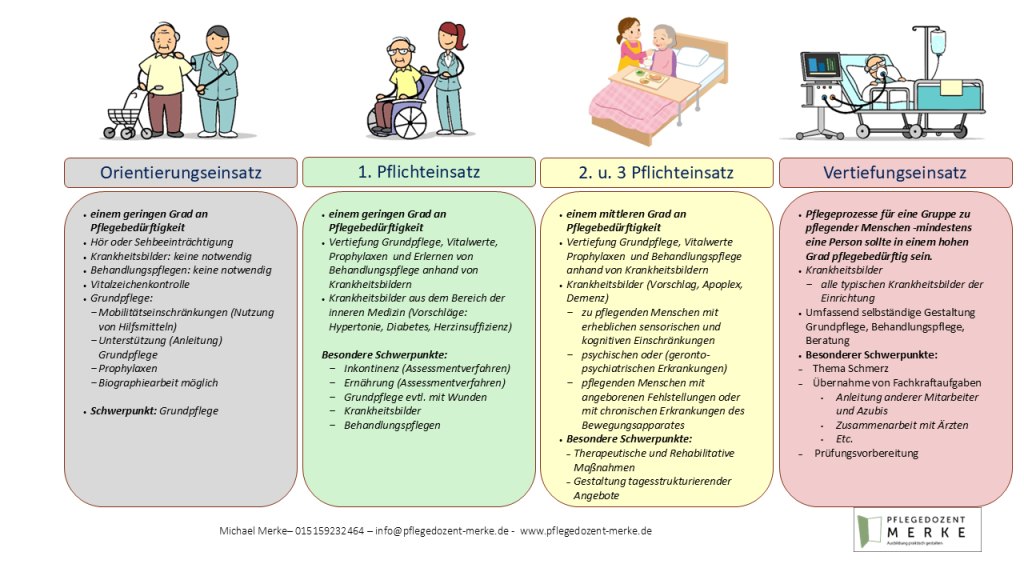

Für die Ausbildungsplanung bedeutet das: Ich muss mir vorher bewusst machen, welche Inhalte und Anforderungen realistisch in meiner Einrichtung umgesetzt werden können. Ich plane grob vor, welche Kompetenzen hier konkret gefördert werden sollen – immer mit dem Blick darauf, was bei uns tatsächlich praktiziert wird. Nur so können die Auszubildenden das in der Schule Gelernte gezielt in der Praxis anwenden und festigen.

Kompetenzsteigerung

Folgende Übersicht wurde von mir auf Grundlage der Kompetenzen des entsprechenden Einsatzes erstellt. Sie dient als erste Fokussierung. Die Kompetenzen pro Einsatz sind deutlich umfangreicher und sollten für die Feinplanung genutzt werden.