Kursinhalt

Die Praxisanleitung lebt nicht nur von Fachwissen, sondern auch von der bewussten Auswahl und dem gezielten Einsatz passender Methoden. Jede Methode bietet dabei unterschiedliche Zugänge zum Lernen, fördert bestimmte Kompetenzen und unterstützt Auszubildende auf ihrem individuellen Weg.

In dieser Fortbildung stellen wir gängige Methoden der Praxisanleitung vor und besprechen ihre Einsatzmöglichkeiten. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Methoden kennenzulernen, sondern die passenden Instrumente für die eigene Anleitungspraxis zu entdecken.

Im Mittelpunkt steht der Austausch: Gemeinsam reflektieren wir, welche Methoden sich für unterschiedliche Situationen eignen und wie sie im eigenen Arbeitsfeld wirksam umgesetzt werden können. So entstehen praxisnahe Ideen, die die Anleitung gezielt weiterbringen und den Auszubildenden ein strukturiertes und motivierendes Lernen ermöglichen.

Didaktik und Methodik – Was ist was ?

Wenn wir von Methoden in der Praxisanleitung sprechen, meinen wir alle Formen der Interaktion, in denen Wissen vermittelt oder Fähigkeiten gefördert werden. Schon jedes Gespräch mit einem Auszubildenden, jede Rückmeldung nach einer Beobachtung, jede praktische Demonstration kann als Methode verstanden werden. Wichtig ist dabei nicht, dass wir möglichst viele verschiedene Methoden einsetzen, sondern dass wir uns bewusst für eine passende Methode entscheiden – abgestimmt auf die jeweilige Situation, das Lernziel und den Lerntyp des Auszubildenden.

Bevor es jedoch an die Methoden selbst geht, steht ein Schritt im Vordergrund, der oft unterschätzt wird: die inhaltliche Planung. Damit ist die Ableitung konkreter Anleitungsinhalte aus den im Ausbildungsplan beschriebenen Kompetenzen gemeint. Dieser Schritt ist wie das Erstellen einer Landkarte: Erst wenn ich weiß, welches Ziel angesteuert wird, kann ich die passenden Wege dorthin auswählen. Ohne diese Landkarte bewege ich mich zwar, aber vielleicht in die falsche Richtung. Ich kann sogar die „schönsten Wege“ gehen, also Methoden anwenden, aber dennoch am Ausbildungsziel vorbeilaufen.

Die Landkarte macht also sichtbar:

-

Wo befinden wir uns gerade? (aktuelles Kompetenzniveau des Auszubildenden),

-

Wo wollen wir hin? (Zielkompetenzen des Ausbildungsplans),

-

Welche Etappen gibt es unterwegs? (konkrete Anleitungsthemen und Lernschritte).

Mit einer Landkarte bin ich nicht orientierungslos, sondern habe einen Überblick, wo Abzweigungen, Hindernisse oder Umwege liegen könnten. Sie verhindert, dass ich mich im „Methodenwald“ verliere und sorgt dafür, dass meine Anleitung zielgerichtet bleibt. Erst wenn diese Orientierung steht, lohnt es sich, einzelne Methoden auszuwählen und einzusetzen.

Damit sind wir schon mitten in der Unterscheidung von Didaktik und Methodik. Die Didaktik gibt den übergeordneten Rahmen vor. Sie beantwortet die grundlegenden Fragen: Was soll gelernt werden? Warum ist das wichtig? Und wie baue ich den Lernprozess sinnvoll auf? In der Didaktik geht es also um Planung, Struktur und Reflexion. Eine didaktisch geplante Anleitungssituation verläuft in klaren Phasen: Einleitung, Durchführung und Auswertung. Didaktik sorgt dafür, dass es einen roten Faden gibt – nicht nur für einen einzelnen Anleitungstag, sondern auch für den gesamten Einsatz des Auszubildenden.

Die Methodik wiederum ist das praktische Handwerkszeug innerhalb dieses Rahmens. Sie beantwortet die Frage: Wie setze ich mein Vorhaben konkret um? Während die Didaktik also die Landkarte liefert, sind die Methoden die Wege, die wir darauf beschreiten. Beispiele sind die Vier-Stufen-Methode, Rollenspiele, Fallarbeit, die Methode der vollständigen Handlung oder die Strukturlegetechnik.

Der Fluch des Wissens und Methodenvielfalt – Besonderheiten in der praktischen Ausbildung –

1. Der „Fluch des Wissens“ in der praktischen Ausbildung

Der Begriff Fluch des Wissens beschreibt ein bekanntes Phänomen aus der Lernpsychologie: Wer selbst über viel Wissen und Erfahrung verfügt, hat große Schwierigkeiten, sich in die Lage von Menschen zu versetzen, die dieses Wissen noch nicht besitzen.

Was passiert dabei?

-

Erfahrene Fachkräfte halten viele Abläufe für selbstverständlich und denken nicht mehr darüber nach, welche Teilschritte oder Erklärungen nötig sind.

-

Sie überspringen unbewusst Lernschritte, weil ihnen die Grundlagen so vertraut erscheinen, dass sie kaum vorstellbar sind.

-

Für Auszubildende wirkt das Handeln dadurch oft „zu schnell“ oder „zu komplex“, ohne dass sie den roten Faden nachvollziehen können.

Beispiel aus der Praxis:

Eine Pflegefachperson misst den Blutdruck. Sie greift automatisch nach Manschette, Stethoskop und Uhr, platziert alles korrekt und erklärt nur grob: „So macht man das.“ Für sie ist es Routine. Der Auszubildende hingegen weiß vielleicht gar nicht, warum die Manschette oberhalb der Ellenbeuge sitzt, wie man den Radialpuls ertastet oder wann man das Ventil langsam öffnet. Diese stillen Selbstverständlichkeiten gehen im Prozess verloren.

Bedeutung für die praktische Ausbildung:

Praxisanleiter:innen müssen sich des Fluchs des Wissens bewusst sein. Ihre Aufgabe ist es, Wissen sichtbar und nachvollziehbar zu machen:

-

Arbeitsschritte bewusst zerlegen.

-

Begründungen für Handlungen klar aussprechen.

-

Nachfragen zulassen und ermutigen.

-

Eigene Routinen reflektieren und ggf. verlangsamen.

So wird das, was für die Fachkraft selbstverständlich ist, für die Auszubildenden verständlich und lernbar.

2. Die Schule braucht mehr Methoden – die Praxis mehr Situationen

In der Schule fehlt die reale Begegnung mit Patient:innen, Klient:innen oder Bewohner:innen. Deshalb braucht sie eine große Vielfalt an Methoden, um Praxis möglichst lebensnah abzubilden – etwa durch Fallbeispiele, Rollenspiele, Simulationen oder Gruppenarbeiten.

In der Praxis ist es genau umgekehrt: Hier entstehen Lerngelegenheiten unmittelbar aus den alltäglichen Pflegesituationen. Praxisanleiter:innen müssen weniger Methoden „erfinden“, sondern die vorhandenen Situationen nutzen, reflektieren und für den Lernprozess fruchtbar machen.

Schlussfolgerung:

Die Praxis benötigt nicht unbedingt eine Vielzahl an Methoden, sondern die richtigen: passende Anleitungsformen, die eine reale Situation für den Auszubildenden verständlich, nachvollziehbar und lernbar machen.

Das Kompetenznetz – Den Fluch des Wissens besiegen und relevante Methoden auswählen

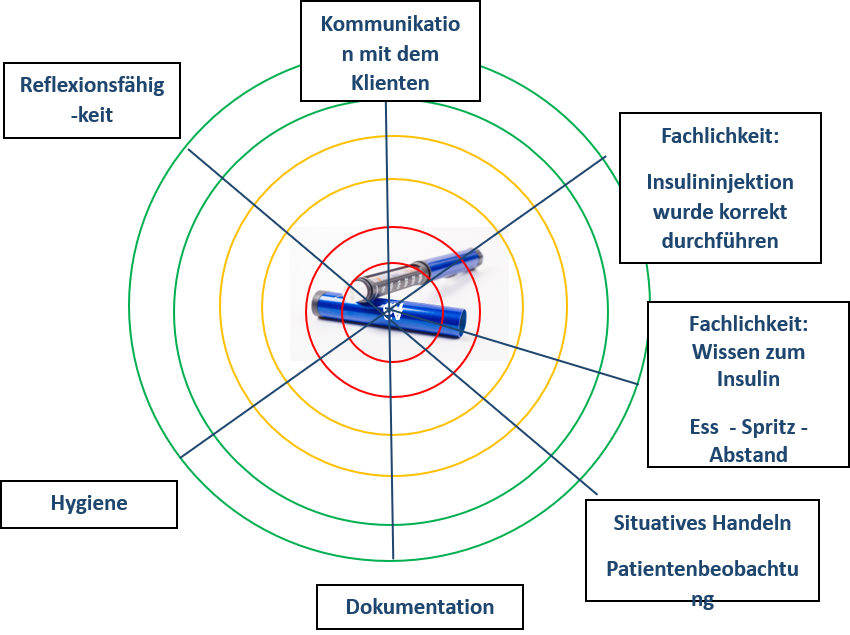

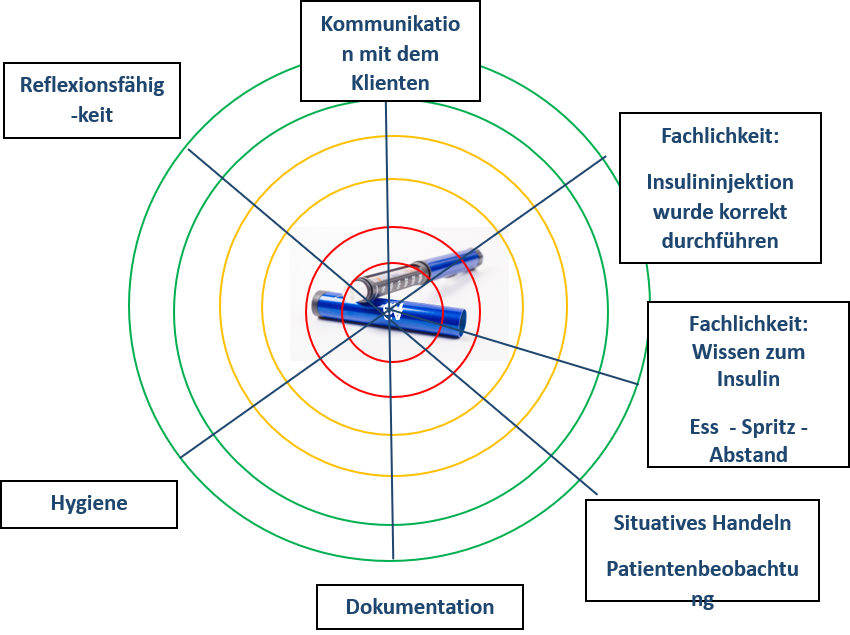

Das Hauptziel der Praxisanleitung ist die praktische Anwendung von Wissen und Können. In realen Pflegesituationen müssen Auszubildende nicht nur theoretisches Wissen abrufen, sondern dieses auch in konkrete Handlungen umsetzen – oft unter Berücksichtigung mehrerer Fähigkeiten gleichzeitig. Eine einzige Pflegesituation kann verschiedene Kompetenzbereiche umfassen: Fachwissen, praktische Fertigkeiten, kommunikative Fähigkeiten, ethische Überlegungen und situationsgerechte Entscheidungsfindung. Um sowohl den Auszubildenden als auch den Praxisanleitern diese Vielschichtigkeit bewusst zu machen, eignet sich das Kompetenznetz als methodisches Instrument.

Das Kompetenznetz visualisiert, welche unterschiedlichen Kompetenzen in einer bestimmten praktischen Situation gefordert sind und wie sie zusammenwirken. Es dient dazu, eine Pflegesituation nicht nur isoliert nach einzelnen Tätigkeiten zu betrachten, sondern sie im größeren Zusammenhang der beruflichen Handlungskompetenz zu sehen.

Anwendung des Kompetenznetzes in der Praxisanleitung

- Bewusstmachung der Vielschichtigkeit einer Pflegesituation

Praxisanleiter und Auszubildende analysieren gemeinsam eine reale Pflegesituation. Zum Beispiel: Ein Patient mit Diabetes benötigt eine Insulin-Injektion. Dabei sind nicht nur die technische Fertigkeit der Injektion gefragt, sondern auch Wissen über den Blutzuckerspiegel, die Beobachtung von Begleitsymptomen, die Kommunikation mit dem Patienten sowie hygienische und rechtliche Aspekte. - Strukturierung und Visualisierung der Kompetenzbereiche

Die verschiedenen Kompetenzbereiche (z. B. Fachwissen, Kommunikation, Selbstständigkeit, Teamarbeit) werden in einem Netz dargestellt. Der Auszubildende erkennt, dass er nicht nur eine einzelne Handlung ausführt, sondern in einem komplexen System von Anforderungen agiert. - Gezielte Reflexion und Vertiefung

Nachdem das Kompetenznetz erstellt wurde, können konkrete Schwerpunkte für die Lernbegleitung gesetzt werden. Fehlen beispielsweise kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit ängstlichen Patienten, kann ein gezieltes Training dazu erfolgen. - Förderung eines flexiblen Handlungsspielraums

Durch das Kompetenznetz wird deutlich, dass es in der Praxis selten nur „eine richtige Lösung“ gibt. Vielmehr lernen die Auszubildenden, verschiedene Aspekte in ihre Entscheidungen einzubeziehen und situationsabhängig zu handeln.

Download:

Kompetenznetz-Anleitungssituation-zum-Ausfuellen.pdf

Methode der vollständigen Handlung?

Die Methode vollständige Handlung ist eine übergeordnete Methode der Praxisanleitung. Sie verbindet die didaktische Planung („die Landkarte“) mit der methodischen Umsetzung („der Weg“).

Der Ausbildungsplan ist dabei wie eine Landkarte: Der Praxisanleiter wählt die Ziele aus, die erreicht werden sollen – aber den Weg dorthin beschreitet der Auszubildende selbst. Dadurch entsteht ein Lernprozess, der Eigenverantwortung und Kompetenzentwicklung fördert.

Die sechs Schritte der vollständigen Handlung:

-

Informieren – Ziel und Aufgabe verstehen.

-

Planen – Überlegen, welche Wege möglich sind.

-

Entscheiden – Einen eigenen Weg auswählen.

-

Durchführen – Den Plan umsetzen.

-

Kontrollieren – Ergebnisse prüfen.

-

Bewerten – Erfahrungen reflektieren und weiterentwickeln.

So lernen Auszubildende nicht nur einzelne Tätigkeiten, sondern entwickeln die Fähigkeit, ihr Handeln selbstständig zu gestalten, kritisch zu prüfen und weiterzuentwickeln. Der Praxisanleiter begleitet, gibt Orientierung – und lässt Raum für eigene Wege.

Die 4 Stufenmthode – Das machen wir nicht mehr ?

Die Vier-Stufen-Methode ist eine der bekanntesten Methoden der Praxisanleitung und dient dazu, praktische Fertigkeiten (Skills) systematisch zu vermitteln und einzuüben. Der Ablauf erfolgt in den Schritten: vorbereiten – vormachen und erklären – nachmachen und erklären lassen – üben und festigen.

Besonders geeignet ist die Methode für klare, abgrenzbare Handlungen, bei denen Präzision und Wiederholung im Vordergrund stehen. Sie unterstützt das Erlernen von Standardhandlungen, die anschließend in der konkreten Praxissituation situativ angepasst werden können. In diesen Bereichen besitzt sie eine klare Berechtigung, da sie durch Struktur und Rückmeldung Sicherheit im Handlungsvollzug vermittelt.

Für komplexe oder offene Lernsituationen wie z. B. Pflegeplanung, Kommunikation oder Beziehungsarbeit ist die Methode dagegen nicht geeignet, da sie stark schematisiert. Häufig wird sie in der Praxis falsch benannt oder verkürzt eingesetzt, wodurch ihr eigentlicher Lerneffekt verloren geht.

Im Verhältnis zur Methode der vollständigen Handlung ist sie nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu verstehen: Die Vier-Stufen-Methode kann innerhalb einer vollständigen Handlung sinnvoll eingesetzt werden, wenn einzelne Teilschritte gezielt trainiert werden sollen.

Arbeitsaufträge in der praktischen Ausbildung

Arbeitsaufträge sind ein wichtiges Instrument, um Lernprozesse in der praktischen Ausbildung zu strukturieren. Sie sollten jedoch immer die praktische Anleitung unterstützen und nicht die Hauptmethode der Ausbildung darstellen. Der Kern bleibt die direkte Anleitungssituation, in der Auszubildende begleitet, angeleitet und reflektiert werden.

Ein Arbeitsauftrag dient dazu, eine klare Anforderung oder Aufgabe an Auszubildende zu formulieren. In der direkten Anleitung kann dies selbstverständlich auch mündlich geschehen. Je mehr jedoch ein Auszubildender eigenständig bearbeiten und umsetzen soll, desto sinnvoller ist es, den Auftrag schriftlich festzuhalten.

Besonders geeignet sind Arbeitsaufträge für die Zeiten zwischen den Anleitungstagen. Sie geben den Auszubildenden eine konkrete Orientierung, welche Übungen, Beobachtungen oder Lerninhalte bis zum nächsten Treffen im Vordergrund stehen.

Mögliche Formen von Arbeitsaufträgen

-

Übungsaufgabe: Festigt Inhalte, die zuvor vermittelt wurden, indem Auszubildende diese bis zur nächsten Praxisanleitung wiederholen und einüben.

-

Beobachtungsaufgabe: Lenkt die Aufmerksamkeit der Auszubildenden auf bestimmte Aspekte – z. B. das Handeln von Fachkräften, die Reaktionen von Klienten oder konkrete Krankheitsbilder und Symptome.

-

Lernaufgabe: Fordert die Auszubildenden auf, sich neues Wissen anzueignen, das für die Praxisanleitung oder die weitere Ausbildung relevant ist.

Struktur von Arbeitsaufträgen

Damit Arbeitsaufträge wirksam und transparent sind, empfiehlt sich eine einheitliche Struktur:

-

Einleitung/Beschreibung – Worum geht es? Kurze Einführung in den Auftrag.

-

Aufgabenstellung – Konkrete Formulierung, was der Auszubildende tun soll.

-

Anforderungen – Hinweise zu Umfang, Qualität oder besonderem Vorgehen.

-

Verantwortlichkeiten – Wer begleitet, überprüft oder unterstützt den Auftrag?

-

Zeitplan – Bis wann soll der Auftrag erledigt sein?

-

Erwartetes Ergebnis – Was soll am Ende vorliegen bzw. sichtbar sein?

Hinweis: Achten Sie auch bei mündlichen Arbeitsaufträgen auf diese Struktur – oft entstehen Missverständnisse genau an diesem Punkt.

Downloads

Eine-Lernaufgabe-erstellen-die-Kriterien.pdf

Bsp-Lernaufgabe_Beobachtungs-und-Uebungsaufgabe_Blutdruckmessung.pdf

Strukturlegetechnik

Die Strukturlegetechnik ist eine Methode, mit der komplexe Inhalte anschaulich und systematisch erschlossen werden können. Sie eignet sich besonders in der praktischen Ausbildung, um den Theorie-Praxis-Transfer zu unterstützen. So lassen sich beispielsweise in der Schule erlernte Symptome mit konkreten Beobachtungen beim Patienten verknüpfen. Ebenso können Standardhandlungen nicht nur schematisch wiedergegeben, sondern flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden.

Durch das Arbeiten mit Karten oder Bausteinen werden Zusammenhänge sichtbar gemacht und Lernende werden angeregt, ihr Wissen aktiv zu ordnen, zu vernetzen und kritisch zu reflektieren. Dabei steht nicht das bloße Auswendiglernen im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, Gelerntes in unterschiedlichen Kontexten anzuwenden.

Die Strukturlegetechnik fördert:

-

vernetztes Denken und Flexibilität im Umgang mit standardisierten Abläufen,

-

die Verbesserung des Theorie-Praxis-Transfers, indem schulisches Wissen mit der konkreten Praxis verbunden wird,

-

kritische Reflexion und Anpassungsfähigkeit, da Auszubildende ihr Handeln begründen, anpassen und weiterentwickeln.

Damit wird die Methode zu einem wichtigen Werkzeug, um Auszubildende zu befähigen, nicht nur Handlungen auszuführen, sondern sie auch zu verstehen, zu hinterfragen und verantwortungsvoll in der Praxis anzuwenden.

Downloads:

Karteikarten-Symptome-Diabetes.pdf

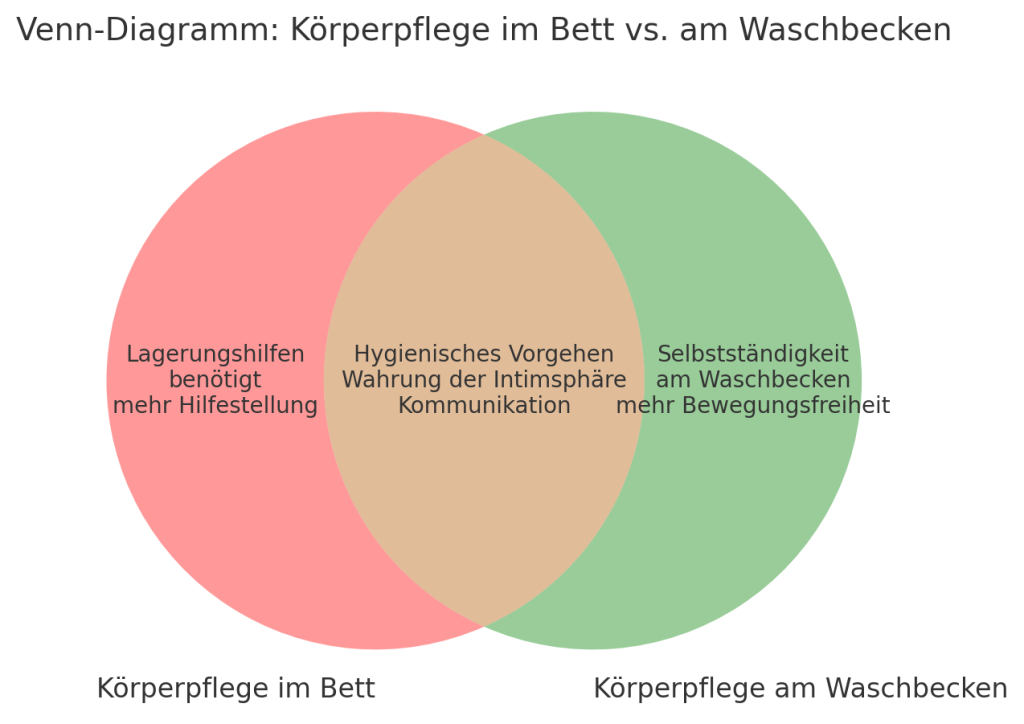

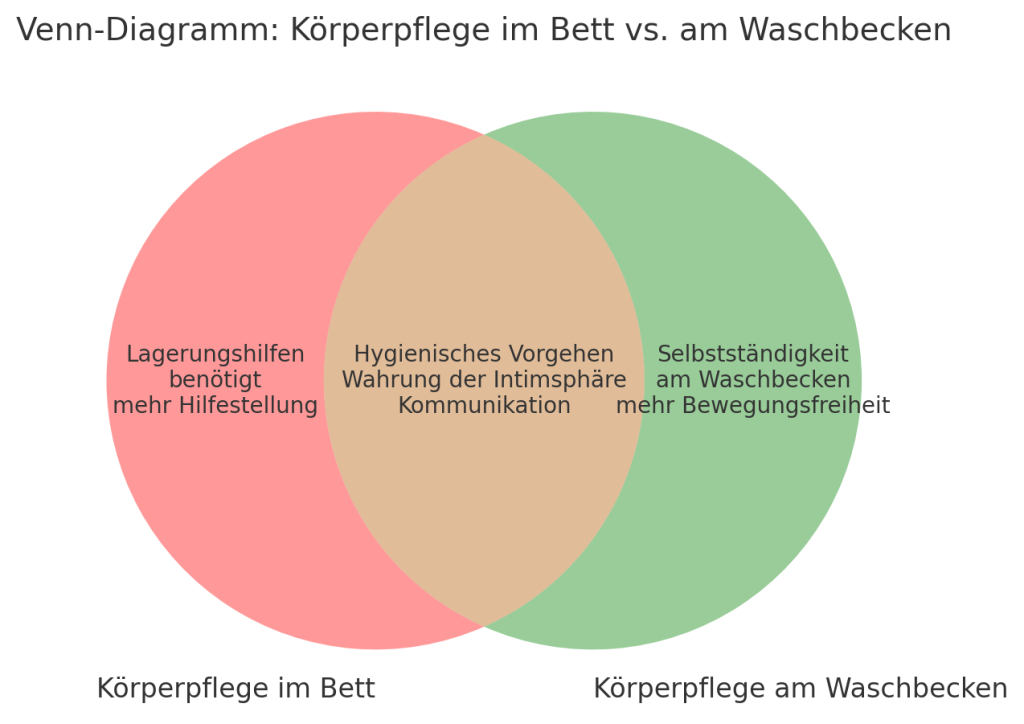

Venn – Diagramm

Die Venn-Diagramm-Methode ist ein grafisches Verfahren, bei dem Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Handlungen, Situationen oder Konzepten sichtbar gemacht werden. Sie eignet sich in der praktischen Ausbildung besonders, um Pflegestandards auf unterschiedliche Bewohner:innen zu beziehen.

Ziel

-

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Pflegepraxis strukturiert erkennen

-

Standardisierte Handlungen kritisch reflektieren und anpassen

-

Analytisches Denken, Transferleistung und Reflexionsfähigkeit der Auszubildenden fördern

Vorgehen in der Ausbildung

-

Pflegehandlung auswählen (z. B. Blutdruckmessung, Mobilisation, Ernährungssituation).

-

Bewohnergruppen festlegen, an denen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verdeutlicht werden (z. B. Bewohner:in mit Demenz vs. orientierte:r Bewohner:in).

-

Kreise zeichnen – jeder Kreis steht für eine Bewohnergruppe, die Schnittmenge für Gemeinsamkeiten.

-

Inhalte eintragen – Unterschiede in die Randbereiche, Gemeinsamkeiten in die Mitte.

-

Reflexion und Transfer – Ergebnisse im Gespräch auswerten: Welche Standards gelten immer? Wo muss ich individuell anpassen?

Vorteile in der Ausbildung

-

Macht Standardanpassungen sichtbar

-

Fördert kritische Reflexion über Routinehandlungen

-

Bietet eine anschauliche Visualisierung, die leicht gemeinsam erstellt werden kann

Schüler leiten Schüler an

Die Methode „Schüler leiten Schüler an“ gehört zu den wirksamsten Formen des Lernens in der Praxis. Sie basiert auf dem Prinzip des Peer-Learning: Lernende übernehmen für eine begrenzte Zeit die Rolle des Anleiters und vermitteln ihren Mitschüler:innen einen praktischen Handlungsablauf.

Dabei greifen mehrere pädagogische Effekte:

-

Vertieftes Lernen durch Erklären: Wer eine Handlung so erklären muss, dass ein anderer sie versteht und umsetzt, verarbeitet den Stoff besonders intensiv. Dieser sogenannte Protégé-Effekt stärkt Fachwissen und Handlungssicherheit.

-

Lernen auf Augenhöhe: Schüler:innen bewegen sich auf ähnlichem Wissensstand. Dadurch gelingt es oft leichter, typische Stolperfallen zu erkennen und passende Erklärungen zu finden. So wird der „Fluch des Wissens“ vermieden, den erfahrene Fachkräfte manchmal haben.

-

Förderung von Selbstwirksamkeit und Motivation: Lernende erleben sich als kompetent, wenn sie anderen etwas beibringen. Gleichzeitig trauen sich viele, mehr Fragen zu stellen, wenn eine Erklärung von einem Mitschüler kommt.

-

Sozial-konstruktivistisches Lernen: In der Interaktion wird Wissen nicht nur weitergegeben, sondern gemeinsam neu aufgebaut. Kooperation, Kommunikation und Reflexion stehen im Mittelpunkt.

Gerade in der Pflegeausbildung hat diese Methode einen hohen Stellenwert: Standardisierte Handlungen – etwa Blutdruck messen, Mobilisation oder Injektionen vorbereiten – können von Schüler:innen erklärt und angeleitet werden. So entsteht eine Lernsituation auf Augenhöhe, die sowohl die Fachkompetenz des Anleitenden als auch das Verständnis des Lernenden fördert.

Gruppenanleiungen

Grundsätzlich gilt: Die praktische Ausbildung sollte primär in der Einzelanleitung stattfinden.

Denn hier kann der Praxisanleiter individuell auf den Auszubildenden eingehen, Kompetenzen gezielt fördern und Feedback unmittelbar geben.

Trotzdem haben Gruppenanleitungen ihren festen Platz in der Ausbildung. Methoden wie Stationsarbeit und Gruppenpuzzle ermöglichen es, mehrere Auszubildende gleichzeitig einzubeziehen, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und einen gemeinsamen Wissensstand herzustellen.

Gemeinsamkeiten:

-

Lernende übernehmen Verantwortung für ihren Lernprozess.

-

Wissen wird nicht nur aufgenommen, sondern auch aktiv bearbeitet und weitergegeben.

-

Beide Methoden machen den Lernprozess abwechslungsreicher und lebendiger.

-

Ergebnisse werden am Ende zusammengetragen, reflektiert und mit der Praxis verknüpft.

Wann sinnvoll anzuwenden:

-

Wenn ein Thema aus verschiedenen Perspektiven erarbeitet werden soll (z. B. Theorie, Beobachtung, praktische Umsetzung).

-

Wenn mehrere Auszubildende gleichzeitig in ein Thema eingeführt werden.

-

Besonders geeignet für Einführungen in neue Themen oder zur Vertiefung komplexer Inhalte.

-

Als Ergänzung zur individuellen Anleitung, um einen gemeinsamen Wissensstand in der Gruppe herzustellen.

Wichtig: Am Ende steht immer die Auswertung der Ergebnisse!

Gruppenanleitung: Stationsarbeit

Bei der Stationsarbeit wird der Lernstoff in verschiedene Stationen aufgeteilt. Jede Station behandelt einen Teilaspekt eines Themas. Die Auszubildenden wechseln nach einer festgelegten Zeit von Station zu Station und bearbeiten dort Aufgaben.

Merkmale der Stationsarbeit:

-

Jede Station hat einen eigenen Schwerpunkt (z. B. Theorie, Fallbeispiel, praktische Übung).

-

Lernende arbeiten selbstständig oder in Kleingruppen.

-

Am Ende werden die Ergebnisse zusammengetragen und ausgewertet.

-

Eine Station sollte immer eine praktische Übung enthalten, die vom Praxisanleiter begleitet wird.

Vorteile:

-

Abwechslungsreiche und interaktive Form des Lernens

-

Wiederholung durch Perspektivwechsel an mehreren Stationen

-

Fördert Eigenständigkeit und Aktivität

Gruppenpuzzle

Das Gruppenpuzzle ist eine Form der arbeitsteiligen Gruppenarbeit. Jede/r Auszubildende oder jede Kleingruppe erarbeitet einen Teil des Themas. Anschließend bringen alle ihr Wissen zurück in die Stammgruppe und setzen das Gesamtbild zusammen.

Merkmale des Gruppenpuzzles:

-

Lernende sind jeweils „Experten“ für einen Teilbereich.

-

Wissen wird in die Gruppe zurückgespielt („Lernen durch Lehren“).

-

Die Methode eignet sich besonders für komplexere Themen mit mehreren Facetten.

-

Ergebnisse werden gemeinsam reflektiert und ergänzt.

Vorteile:

-

Fördert Verantwortungsübernahme und Zusammenarbeit

-

Lernende erklären Inhalte in „ihrer Sprache“ – dadurch leichter verständlich

-

Stärkt Kommunikation und soziale Kompetenzen

Ausbildungsgespräche

Praxisanleiter:innen sind nach § 4 PflAPrV verpflichtet, die praktische Ausbildung systematisch zu gestalten und den Lernprozess der Auszubildenden kontinuierlich zu begleiten. Dazu gehören neben geplanten Anleitungen auch regelmäßige Ausbildungsgespräche.

Diese Gespräche finden typischerweise zu Beginn, während und am Ende eines Praxiseinsatzes statt. Sie dienen der Orientierung, der Reflexion des Lernfortschritts und der Vereinbarung weiterer Lernziele. Damit sind sie nicht nur eine rechtliche Vorgabe, sondern auch ein zentrales Instrument, um den Theorie-Praxis-Transfer zu sichern, Transparenz in der Bewertung herzustellen und die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden gezielt zu fördern.

Wenn wir von Methoden in der Praxisanleitung sprechen, meinen wir alle Formen der Interaktion, in denen Wissen vermittelt oder Fähigkeiten gefördert werden. Schon jedes Gespräch mit einem Auszubildenden, jede Rückmeldung nach einer Beobachtung, jede praktische Demonstration kann als Methode verstanden werden. Wichtig ist dabei nicht, dass wir möglichst viele verschiedene Methoden einsetzen, sondern dass wir uns bewusst für eine passende Methode entscheiden – abgestimmt auf die jeweilige Situation, das Lernziel und den Lerntyp des Auszubildenden.

Bevor es jedoch an die Methoden selbst geht, steht ein Schritt im Vordergrund, der oft unterschätzt wird: die inhaltliche Planung. Damit ist die Ableitung konkreter Anleitungsinhalte aus den im Ausbildungsplan beschriebenen Kompetenzen gemeint. Dieser Schritt ist wie das Erstellen einer Landkarte: Erst wenn ich weiß, welches Ziel angesteuert wird, kann ich die passenden Wege dorthin auswählen. Ohne diese Landkarte bewege ich mich zwar, aber vielleicht in die falsche Richtung. Ich kann sogar die „schönsten Wege“ gehen, also Methoden anwenden, aber dennoch am Ausbildungsziel vorbeilaufen.

Die Landkarte macht also sichtbar:

-

Wo befinden wir uns gerade? (aktuelles Kompetenzniveau des Auszubildenden),

-

Wo wollen wir hin? (Zielkompetenzen des Ausbildungsplans),

-

Welche Etappen gibt es unterwegs? (konkrete Anleitungsthemen und Lernschritte).

Mit einer Landkarte bin ich nicht orientierungslos, sondern habe einen Überblick, wo Abzweigungen, Hindernisse oder Umwege liegen könnten. Sie verhindert, dass ich mich im „Methodenwald“ verliere und sorgt dafür, dass meine Anleitung zielgerichtet bleibt. Erst wenn diese Orientierung steht, lohnt es sich, einzelne Methoden auszuwählen und einzusetzen.

Damit sind wir schon mitten in der Unterscheidung von Didaktik und Methodik. Die Didaktik gibt den übergeordneten Rahmen vor. Sie beantwortet die grundlegenden Fragen: Was soll gelernt werden? Warum ist das wichtig? Und wie baue ich den Lernprozess sinnvoll auf? In der Didaktik geht es also um Planung, Struktur und Reflexion. Eine didaktisch geplante Anleitungssituation verläuft in klaren Phasen: Einleitung, Durchführung und Auswertung. Didaktik sorgt dafür, dass es einen roten Faden gibt – nicht nur für einen einzelnen Anleitungstag, sondern auch für den gesamten Einsatz des Auszubildenden.

Die Methodik wiederum ist das praktische Handwerkszeug innerhalb dieses Rahmens. Sie beantwortet die Frage: Wie setze ich mein Vorhaben konkret um? Während die Didaktik also die Landkarte liefert, sind die Methoden die Wege, die wir darauf beschreiten. Beispiele sind die Vier-Stufen-Methode, Rollenspiele, Fallarbeit, die Methode der vollständigen Handlung oder die Strukturlegetechnik.

1. Der „Fluch des Wissens“ in der praktischen Ausbildung

Der Begriff Fluch des Wissens beschreibt ein bekanntes Phänomen aus der Lernpsychologie: Wer selbst über viel Wissen und Erfahrung verfügt, hat große Schwierigkeiten, sich in die Lage von Menschen zu versetzen, die dieses Wissen noch nicht besitzen.

Was passiert dabei?

-

Erfahrene Fachkräfte halten viele Abläufe für selbstverständlich und denken nicht mehr darüber nach, welche Teilschritte oder Erklärungen nötig sind.

-

Sie überspringen unbewusst Lernschritte, weil ihnen die Grundlagen so vertraut erscheinen, dass sie kaum vorstellbar sind.

-

Für Auszubildende wirkt das Handeln dadurch oft „zu schnell“ oder „zu komplex“, ohne dass sie den roten Faden nachvollziehen können.

Beispiel aus der Praxis:

Eine Pflegefachperson misst den Blutdruck. Sie greift automatisch nach Manschette, Stethoskop und Uhr, platziert alles korrekt und erklärt nur grob: „So macht man das.“ Für sie ist es Routine. Der Auszubildende hingegen weiß vielleicht gar nicht, warum die Manschette oberhalb der Ellenbeuge sitzt, wie man den Radialpuls ertastet oder wann man das Ventil langsam öffnet. Diese stillen Selbstverständlichkeiten gehen im Prozess verloren.

Bedeutung für die praktische Ausbildung:

Praxisanleiter:innen müssen sich des Fluchs des Wissens bewusst sein. Ihre Aufgabe ist es, Wissen sichtbar und nachvollziehbar zu machen:

-

Arbeitsschritte bewusst zerlegen.

-

Begründungen für Handlungen klar aussprechen.

-

Nachfragen zulassen und ermutigen.

-

Eigene Routinen reflektieren und ggf. verlangsamen.

So wird das, was für die Fachkraft selbstverständlich ist, für die Auszubildenden verständlich und lernbar.

2. Die Schule braucht mehr Methoden – die Praxis mehr Situationen

In der Schule fehlt die reale Begegnung mit Patient:innen, Klient:innen oder Bewohner:innen. Deshalb braucht sie eine große Vielfalt an Methoden, um Praxis möglichst lebensnah abzubilden – etwa durch Fallbeispiele, Rollenspiele, Simulationen oder Gruppenarbeiten.

In der Praxis ist es genau umgekehrt: Hier entstehen Lerngelegenheiten unmittelbar aus den alltäglichen Pflegesituationen. Praxisanleiter:innen müssen weniger Methoden „erfinden“, sondern die vorhandenen Situationen nutzen, reflektieren und für den Lernprozess fruchtbar machen.

Schlussfolgerung:

Die Praxis benötigt nicht unbedingt eine Vielzahl an Methoden, sondern die richtigen: passende Anleitungsformen, die eine reale Situation für den Auszubildenden verständlich, nachvollziehbar und lernbar machen.

Das Hauptziel der Praxisanleitung ist die praktische Anwendung von Wissen und Können. In realen Pflegesituationen müssen Auszubildende nicht nur theoretisches Wissen abrufen, sondern dieses auch in konkrete Handlungen umsetzen – oft unter Berücksichtigung mehrerer Fähigkeiten gleichzeitig. Eine einzige Pflegesituation kann verschiedene Kompetenzbereiche umfassen: Fachwissen, praktische Fertigkeiten, kommunikative Fähigkeiten, ethische Überlegungen und situationsgerechte Entscheidungsfindung. Um sowohl den Auszubildenden als auch den Praxisanleitern diese Vielschichtigkeit bewusst zu machen, eignet sich das Kompetenznetz als methodisches Instrument.

Das Kompetenznetz visualisiert, welche unterschiedlichen Kompetenzen in einer bestimmten praktischen Situation gefordert sind und wie sie zusammenwirken. Es dient dazu, eine Pflegesituation nicht nur isoliert nach einzelnen Tätigkeiten zu betrachten, sondern sie im größeren Zusammenhang der beruflichen Handlungskompetenz zu sehen.

Anwendung des Kompetenznetzes in der Praxisanleitung

- Bewusstmachung der Vielschichtigkeit einer Pflegesituation

Praxisanleiter und Auszubildende analysieren gemeinsam eine reale Pflegesituation. Zum Beispiel: Ein Patient mit Diabetes benötigt eine Insulin-Injektion. Dabei sind nicht nur die technische Fertigkeit der Injektion gefragt, sondern auch Wissen über den Blutzuckerspiegel, die Beobachtung von Begleitsymptomen, die Kommunikation mit dem Patienten sowie hygienische und rechtliche Aspekte. - Strukturierung und Visualisierung der Kompetenzbereiche

Die verschiedenen Kompetenzbereiche (z. B. Fachwissen, Kommunikation, Selbstständigkeit, Teamarbeit) werden in einem Netz dargestellt. Der Auszubildende erkennt, dass er nicht nur eine einzelne Handlung ausführt, sondern in einem komplexen System von Anforderungen agiert. - Gezielte Reflexion und Vertiefung

Nachdem das Kompetenznetz erstellt wurde, können konkrete Schwerpunkte für die Lernbegleitung gesetzt werden. Fehlen beispielsweise kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit ängstlichen Patienten, kann ein gezieltes Training dazu erfolgen. - Förderung eines flexiblen Handlungsspielraums

Durch das Kompetenznetz wird deutlich, dass es in der Praxis selten nur „eine richtige Lösung“ gibt. Vielmehr lernen die Auszubildenden, verschiedene Aspekte in ihre Entscheidungen einzubeziehen und situationsabhängig zu handeln.

Download:

Kompetenznetz-Anleitungssituation-zum-Ausfuellen.pdf

Kompetenznetz fuer Zwischen und Abschlussprüfung

Die Methode vollständige Handlung ist eine übergeordnete Methode der Praxisanleitung. Sie verbindet die didaktische Planung („die Landkarte“) mit der methodischen Umsetzung („der Weg“).

Der Ausbildungsplan ist dabei wie eine Landkarte: Der Praxisanleiter wählt die Ziele aus, die erreicht werden sollen – aber den Weg dorthin beschreitet der Auszubildende selbst. Dadurch entsteht ein Lernprozess, der Eigenverantwortung und Kompetenzentwicklung fördert.

Die sechs Schritte der vollständigen Handlung:

-

Informieren – Ziel und Aufgabe verstehen.

-

Planen – Überlegen, welche Wege möglich sind.

-

Entscheiden – Einen eigenen Weg auswählen.

-

Durchführen – Den Plan umsetzen.

-

Kontrollieren – Ergebnisse prüfen.

-

Bewerten – Erfahrungen reflektieren und weiterentwickeln.

So lernen Auszubildende nicht nur einzelne Tätigkeiten, sondern entwickeln die Fähigkeit, ihr Handeln selbstständig zu gestalten, kritisch zu prüfen und weiterzuentwickeln. Der Praxisanleiter begleitet, gibt Orientierung – und lässt Raum für eigene Wege.

Die Vier-Stufen-Methode ist eine der bekanntesten Methoden der Praxisanleitung und dient dazu, praktische Fertigkeiten (Skills) systematisch zu vermitteln und einzuüben. Der Ablauf erfolgt in den Schritten: vorbereiten – vormachen und erklären – nachmachen und erklären lassen – üben und festigen.

Besonders geeignet ist die Methode für klare, abgrenzbare Handlungen, bei denen Präzision und Wiederholung im Vordergrund stehen. Sie unterstützt das Erlernen von Standardhandlungen, die anschließend in der konkreten Praxissituation situativ angepasst werden können. In diesen Bereichen besitzt sie eine klare Berechtigung, da sie durch Struktur und Rückmeldung Sicherheit im Handlungsvollzug vermittelt.

Für komplexe oder offene Lernsituationen wie z. B. Pflegeplanung, Kommunikation oder Beziehungsarbeit ist die Methode dagegen nicht geeignet, da sie stark schematisiert. Häufig wird sie in der Praxis falsch benannt oder verkürzt eingesetzt, wodurch ihr eigentlicher Lerneffekt verloren geht.

Im Verhältnis zur Methode der vollständigen Handlung ist sie nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu verstehen: Die Vier-Stufen-Methode kann innerhalb einer vollständigen Handlung sinnvoll eingesetzt werden, wenn einzelne Teilschritte gezielt trainiert werden sollen.

Arbeitsaufträge sind ein wichtiges Instrument, um Lernprozesse in der praktischen Ausbildung zu strukturieren. Sie sollten jedoch immer die praktische Anleitung unterstützen und nicht die Hauptmethode der Ausbildung darstellen. Der Kern bleibt die direkte Anleitungssituation, in der Auszubildende begleitet, angeleitet und reflektiert werden.

Ein Arbeitsauftrag dient dazu, eine klare Anforderung oder Aufgabe an Auszubildende zu formulieren. In der direkten Anleitung kann dies selbstverständlich auch mündlich geschehen. Je mehr jedoch ein Auszubildender eigenständig bearbeiten und umsetzen soll, desto sinnvoller ist es, den Auftrag schriftlich festzuhalten.

Besonders geeignet sind Arbeitsaufträge für die Zeiten zwischen den Anleitungstagen. Sie geben den Auszubildenden eine konkrete Orientierung, welche Übungen, Beobachtungen oder Lerninhalte bis zum nächsten Treffen im Vordergrund stehen.

Mögliche Formen von Arbeitsaufträgen

-

Übungsaufgabe: Festigt Inhalte, die zuvor vermittelt wurden, indem Auszubildende diese bis zur nächsten Praxisanleitung wiederholen und einüben.

-

Beobachtungsaufgabe: Lenkt die Aufmerksamkeit der Auszubildenden auf bestimmte Aspekte – z. B. das Handeln von Fachkräften, die Reaktionen von Klienten oder konkrete Krankheitsbilder und Symptome.

-

Lernaufgabe: Fordert die Auszubildenden auf, sich neues Wissen anzueignen, das für die Praxisanleitung oder die weitere Ausbildung relevant ist.

Struktur von Arbeitsaufträgen

Damit Arbeitsaufträge wirksam und transparent sind, empfiehlt sich eine einheitliche Struktur:

-

Einleitung/Beschreibung – Worum geht es? Kurze Einführung in den Auftrag.

-

Aufgabenstellung – Konkrete Formulierung, was der Auszubildende tun soll.

-

Anforderungen – Hinweise zu Umfang, Qualität oder besonderem Vorgehen.

-

Verantwortlichkeiten – Wer begleitet, überprüft oder unterstützt den Auftrag?

-

Zeitplan – Bis wann soll der Auftrag erledigt sein?

-

Erwartetes Ergebnis – Was soll am Ende vorliegen bzw. sichtbar sein?

Hinweis: Achten Sie auch bei mündlichen Arbeitsaufträgen auf diese Struktur – oft entstehen Missverständnisse genau an diesem Punkt.

Downloads

Eine-Lernaufgabe-erstellen-die-Kriterien.pdf

Die Strukturlegetechnik ist eine Methode, mit der komplexe Inhalte anschaulich und systematisch erschlossen werden können. Sie eignet sich besonders in der praktischen Ausbildung, um den Theorie-Praxis-Transfer zu unterstützen. So lassen sich beispielsweise in der Schule erlernte Symptome mit konkreten Beobachtungen beim Patienten verknüpfen. Ebenso können Standardhandlungen nicht nur schematisch wiedergegeben, sondern flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden.

Durch das Arbeiten mit Karten oder Bausteinen werden Zusammenhänge sichtbar gemacht und Lernende werden angeregt, ihr Wissen aktiv zu ordnen, zu vernetzen und kritisch zu reflektieren. Dabei steht nicht das bloße Auswendiglernen im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, Gelerntes in unterschiedlichen Kontexten anzuwenden.

Die Strukturlegetechnik fördert:

-

vernetztes Denken und Flexibilität im Umgang mit standardisierten Abläufen,

-

die Verbesserung des Theorie-Praxis-Transfers, indem schulisches Wissen mit der konkreten Praxis verbunden wird,

-

kritische Reflexion und Anpassungsfähigkeit, da Auszubildende ihr Handeln begründen, anpassen und weiterentwickeln.

Damit wird die Methode zu einem wichtigen Werkzeug, um Auszubildende zu befähigen, nicht nur Handlungen auszuführen, sondern sie auch zu verstehen, zu hinterfragen und verantwortungsvoll in der Praxis anzuwenden.

Downloads:

Karteikarten-Symptome-Diabetes.pdf

Karteikarten-Symptome-Parkinson.pdf

Karteikarten-Symptome-Diabetes.pdf

Die Venn-Diagramm-Methode ist ein grafisches Verfahren, bei dem Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Handlungen, Situationen oder Konzepten sichtbar gemacht werden. Sie eignet sich in der praktischen Ausbildung besonders, um Pflegestandards auf unterschiedliche Bewohner:innen zu beziehen.

Ziel

-

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Pflegepraxis strukturiert erkennen

-

Standardisierte Handlungen kritisch reflektieren und anpassen

-

Analytisches Denken, Transferleistung und Reflexionsfähigkeit der Auszubildenden fördern

Vorgehen in der Ausbildung

-

Pflegehandlung auswählen (z. B. Blutdruckmessung, Mobilisation, Ernährungssituation).

-

Bewohnergruppen festlegen, an denen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verdeutlicht werden (z. B. Bewohner:in mit Demenz vs. orientierte:r Bewohner:in).

-

Kreise zeichnen – jeder Kreis steht für eine Bewohnergruppe, die Schnittmenge für Gemeinsamkeiten.

-

Inhalte eintragen – Unterschiede in die Randbereiche, Gemeinsamkeiten in die Mitte.

-

Reflexion und Transfer – Ergebnisse im Gespräch auswerten: Welche Standards gelten immer? Wo muss ich individuell anpassen?

Vorteile in der Ausbildung

-

Macht Standardanpassungen sichtbar

-

Fördert kritische Reflexion über Routinehandlungen

-

Bietet eine anschauliche Visualisierung, die leicht gemeinsam erstellt werden kann

Die Methode „Schüler leiten Schüler an“ gehört zu den wirksamsten Formen des Lernens in der Praxis. Sie basiert auf dem Prinzip des Peer-Learning: Lernende übernehmen für eine begrenzte Zeit die Rolle des Anleiters und vermitteln ihren Mitschüler:innen einen praktischen Handlungsablauf.

Dabei greifen mehrere pädagogische Effekte:

-

Vertieftes Lernen durch Erklären: Wer eine Handlung so erklären muss, dass ein anderer sie versteht und umsetzt, verarbeitet den Stoff besonders intensiv. Dieser sogenannte Protégé-Effekt stärkt Fachwissen und Handlungssicherheit.

-

Lernen auf Augenhöhe: Schüler:innen bewegen sich auf ähnlichem Wissensstand. Dadurch gelingt es oft leichter, typische Stolperfallen zu erkennen und passende Erklärungen zu finden. So wird der „Fluch des Wissens“ vermieden, den erfahrene Fachkräfte manchmal haben.

-

Förderung von Selbstwirksamkeit und Motivation: Lernende erleben sich als kompetent, wenn sie anderen etwas beibringen. Gleichzeitig trauen sich viele, mehr Fragen zu stellen, wenn eine Erklärung von einem Mitschüler kommt.

-

Sozial-konstruktivistisches Lernen: In der Interaktion wird Wissen nicht nur weitergegeben, sondern gemeinsam neu aufgebaut. Kooperation, Kommunikation und Reflexion stehen im Mittelpunkt.

Gerade in der Pflegeausbildung hat diese Methode einen hohen Stellenwert: Standardisierte Handlungen – etwa Blutdruck messen, Mobilisation oder Injektionen vorbereiten – können von Schüler:innen erklärt und angeleitet werden. So entsteht eine Lernsituation auf Augenhöhe, die sowohl die Fachkompetenz des Anleitenden als auch das Verständnis des Lernenden fördert.

Grundsätzlich gilt: Die praktische Ausbildung sollte primär in der Einzelanleitung stattfinden.

Denn hier kann der Praxisanleiter individuell auf den Auszubildenden eingehen, Kompetenzen gezielt fördern und Feedback unmittelbar geben.

Trotzdem haben Gruppenanleitungen ihren festen Platz in der Ausbildung. Methoden wie Stationsarbeit und Gruppenpuzzle ermöglichen es, mehrere Auszubildende gleichzeitig einzubeziehen, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und einen gemeinsamen Wissensstand herzustellen.

Gemeinsamkeiten:

-

Lernende übernehmen Verantwortung für ihren Lernprozess.

-

Wissen wird nicht nur aufgenommen, sondern auch aktiv bearbeitet und weitergegeben.

-

Beide Methoden machen den Lernprozess abwechslungsreicher und lebendiger.

-

Ergebnisse werden am Ende zusammengetragen, reflektiert und mit der Praxis verknüpft.

Wann sinnvoll anzuwenden:

-

Wenn ein Thema aus verschiedenen Perspektiven erarbeitet werden soll (z. B. Theorie, Beobachtung, praktische Umsetzung).

-

Wenn mehrere Auszubildende gleichzeitig in ein Thema eingeführt werden.

-

Besonders geeignet für Einführungen in neue Themen oder zur Vertiefung komplexer Inhalte.

-

Als Ergänzung zur individuellen Anleitung, um einen gemeinsamen Wissensstand in der Gruppe herzustellen.

Wichtig: Am Ende steht immer die Auswertung der Ergebnisse!

Gruppenanleitung: Stationsarbeit

Bei der Stationsarbeit wird der Lernstoff in verschiedene Stationen aufgeteilt. Jede Station behandelt einen Teilaspekt eines Themas. Die Auszubildenden wechseln nach einer festgelegten Zeit von Station zu Station und bearbeiten dort Aufgaben.

Merkmale der Stationsarbeit:

-

Jede Station hat einen eigenen Schwerpunkt (z. B. Theorie, Fallbeispiel, praktische Übung).

-

Lernende arbeiten selbstständig oder in Kleingruppen.

-

Am Ende werden die Ergebnisse zusammengetragen und ausgewertet.

-

Eine Station sollte immer eine praktische Übung enthalten, die vom Praxisanleiter begleitet wird.

Vorteile:

-

Abwechslungsreiche und interaktive Form des Lernens

-

Wiederholung durch Perspektivwechsel an mehreren Stationen

-

Fördert Eigenständigkeit und Aktivität

Gruppenpuzzle

Das Gruppenpuzzle ist eine Form der arbeitsteiligen Gruppenarbeit. Jede/r Auszubildende oder jede Kleingruppe erarbeitet einen Teil des Themas. Anschließend bringen alle ihr Wissen zurück in die Stammgruppe und setzen das Gesamtbild zusammen.

Merkmale des Gruppenpuzzles:

-

Lernende sind jeweils „Experten“ für einen Teilbereich.

-

Wissen wird in die Gruppe zurückgespielt („Lernen durch Lehren“).

-

Die Methode eignet sich besonders für komplexere Themen mit mehreren Facetten.

-

Ergebnisse werden gemeinsam reflektiert und ergänzt.

Vorteile:

-

Fördert Verantwortungsübernahme und Zusammenarbeit

-

Lernende erklären Inhalte in „ihrer Sprache“ – dadurch leichter verständlich

-

Stärkt Kommunikation und soziale Kompetenzen

Praxisanleiter:innen sind nach § 4 PflAPrV verpflichtet, die praktische Ausbildung systematisch zu gestalten und den Lernprozess der Auszubildenden kontinuierlich zu begleiten. Dazu gehören neben geplanten Anleitungen auch regelmäßige Ausbildungsgespräche.

Diese Gespräche finden typischerweise zu Beginn, während und am Ende eines Praxiseinsatzes statt. Sie dienen der Orientierung, der Reflexion des Lernfortschritts und der Vereinbarung weiterer Lernziele. Damit sind sie nicht nur eine rechtliche Vorgabe, sondern auch ein zentrales Instrument, um den Theorie-Praxis-Transfer zu sichern, Transparenz in der Bewertung herzustellen und die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden gezielt zu fördern.